Ceremonia de ingreso de don Diego Valadés

La lengua del derecho y el derecho de la lengua

Don José G. Moreno de Alba,

director de la Academia Mexicana de la Lengua;

Don José Luis Martínez, director honorario perpetuo;

señoras académicas, señores académicos, señoras, señores:

A lo largo de los años, ya no pocos, he acumulado gratas e inolvidables deudas de gratitud. Agradecido estoy con quienes me educaron y me enseñaron, con quienes me dieron su confianza en el afecto y en el trabajo, con quienes me han dejado cursar, a su lado, la hermosa travesía de la vida. A este frondoso capítulo de agradecimientos añado, hoy, uno más; lo expreso a quienes me tenían por admirador y, ahora, también por compañero. Sentarme a su vera, señores académicos, es una experiencia fascinante. El día 26 del agosto anterior comencé a asistir a las maravillosas sesiones quincenales que la Academia celebra. Lo único que ha cambiado para mí es que antes los admiraba de lejos, y ahora lo hago de cerca.

Su sabiduría, señores, se conoce en el país y afuera; pero su generosidad no es inferior, y para demostrarla estoy aquí. A quienes he expresado mi gratitud en ocasiones previas, también he dicho que en su juicio sobre mí se han equivocado, pero no se los puedo reclamar porque lo han hecho a mi favor. Lo mismo digo ahora a ustedes, y a los auspiciantes de este, para mí, tan fasto suceso: doña Clementina Díaz y de Ovando, don Eulalio Ferrer, don Miguel León-Portilla y don José Pascual Buxó. Todos ustedes son protagonistas excepcionales del quehacer cultural mexicano, como lo es el erudito escritor a quien no puedo sustituir pero sí tengo el honor de suceder: don Gabriel Zaid.

Precedieron a don Gabriel cinco eminentes mexicanos. Ignacio Mariscal, jurista, poeta, forjado en la tormenta de nuestra historia, introdujo en México el concepto de ministerio público; Enrique Fernández Granados, cuya “vida serena” y honda sabiduría encomió su sucesor, y de quien José Emilio Pacheco ha dicho, certeramente, que es uno de “esos irremplazables poetas sin los cuales habría una oquedad en el conjunto de nuestra lírica”; Alejandro Quijano, que sabía, como pocos, de los secretos del derecho y de las honduras de la palabra, y por cuyas virtudes morales se le reconoció como un “incansable donador de sí mismo”; Celestino Gorostiza, animador excepcional del teatro nacional y autor de tramas y dramas profundamente mexicanos, descrito por su sucesor como “señorial caballero de las letras y la vida”; Antonio Acevedo Escobedo, “dueño de una prosa donairosa, penetrante y suelta”, según dijo de él Mauricio Magdaleno.

Soy, como tantos más, lector y admirador de la poesía de Zaid. No en vano es considerado, con justicia, uno de nuestros grandes poetas. Tomando versos al azar se puede componer un ramillete que ilustra la filigrana de su palabra: “vivir deja una estela invisible”; “la luz que va guardando / las ruinas del olvido”; “revienta el sol / y se derrumba / por refrescarse en tu alegría”; “el agua se hace pájaros / contra la piedra azul”; “no soy la voz ni la garganta / sino lo que se canta”. Y así podría seguir con mi antología personal de Zaid; pero debo recordar que no es ese el territorio de mi especialidad. Al poderoso ensayista también lo he seguido con atención y con provecho a lo largo de las décadas.

Como con cualquier otro autor inteligente, se puede o no coincidir; pero hay características muy particulares en su obra ensayística que hacen de Gabriel Zaid uno de los más sugerentes pensadores mexicanos contemporáneos. Es imposible leerlo sin afirmar o negar, sin tomar posición, sin entender qué tan cuestionable puede ser lo suyo como lo propio.

No se reserva para las medias verdades; dice, de manera directa y dura, exactamente lo que piensa, lo que sabe, en lo que cree. Su prosa límpida y sin concesiones es un ejemplo que fascina.

A Zaid no parece haberle preocupado ser considerado parte de una escuela; tampoco da la impresión de querer tener una propia. Su sentido de independencia domina una obra llena de ideas, de imágenes, de juicios severos y de propuestas seductoras. Zaid nunca tendrá lectores indiferentes: los tendrá que coincidan o que discrepen, pero no que lo ignoren. Sus palabras hacen mella; sacuden, persuaden o disuaden; no son neutras.

La extensa obra de Zaid arranca, en poesía, con Seguimiento (1964, luego integrado a Cuestionario). En Cuestionario (1976) también incluyó Campo nudista (1969) y Práctica mortal (1973). Después aparecieron Sonetos y canciones (1992) y Reloj de sol (1995).

En otro momento surgen su formidable antología, Ómnibus de poesía mexicana (1971 y más de 20 ediciones sucesivas), a la que siguieron La poesía indígena de México (en serbio, 1977), Asamblea de poetas jóvenes de México (1980) y Los poetas del mundo azteca (en japonés, 1996).

Aunque todo intento de clasificación corre el riesgo de resultar arbitrario, considero posible agrupar sus ensayos en dos grandes rubros: los de crítica, y los referidos a la cultura política, económica y literaria. Entre los primeros se incluyen Ensayos sobre poesía (1993) que, para facilitar su localización y lectura, incorporan La poesía en la práctica (1985), La máquina de cantar (1967), Leer poesía (1972) y Tres poetas católicos (1997).

En cuanto al segundo grupo de ensayos, en Crítica del mundo cultural (1999) incluyó Los demasiados libros (1972) yCómo leer en bicicleta (1975). Junto a Los demasiados libros (1988), se convirtieron en clásicos contemporáneos sus ensayosEl progreso improductivo (1979), La economía presidencial (1987), seguido de La nueva economía presidencial (1994) y Hacen falta empresarios creadores de empresarios (1995). Fue premonitoria su obra Adiós al PRI (1995).

A esa notable producción suma 10 opúsculos, 11 ediciones de obras, 14 prólogos, 53 capítulos en libros. Sus poemas han sido recogidos en más de un centenar de antologías, en 14 países (Alemania, Brasil, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, México, Portugal, República Checa, Suecia, Venezuela).

La lectura de Gabriel Zaid debe entenderse en su contexto. En medio de las tradiciones sibilinas, su prosa significó un contrapunto; irrumpió en un México dominado por el verticalismo e interrumpió la placidez de la rutina, de la aquiescencia.

En lo apretado de esta circunstancia, no puedo siquiera intentar una síntesis de las muchas ideas de Zaid; quiero, sin embargo, a manera de homenaje personal, hacer mía su idea de una ley del libro. Ese proyecto suyo, detallado, preciso, se inscribe también en el tema general que a continuación abordaré, el derecho de la lengua. Años atrás, Zaid escribió sobre la utilidad de una ley del libro. Sus argumentos no reclaman refuerzo; solo requieren de más voluntades que las retomen. Orientado por la necesidad de apoyar a los autores, a los lectores y a los editores, inspirado en su devoción por la cultura y motivado por la convicción de que una sociedad se transforma cuando lee, Zaid está convencido y convence de la conveniencia de legislar en esta materia.

La prolífica, erudita e inteligente obra de Zaid ha recibido amplio reconocimiento nacional e internacional. Venturosamente, es un autor que sigue en plena producción; de él podemos esperar, y los obtendremos, nuevos frutos del ingenio, nuevas creaciones que se sumarán a una ya formidable y ejemplar labor. Su fecundo paso por esta Academia ha dejado recordaciones admirativas, que recojo y multiplico.

Tengo por la Academia, y por su obra emblemática, el Diccionario de la lengua española, una veneración generacional. Siempre me ha cautivado la lectura de diccionarios. Tal vez se trata de un atavismo familiar. Al mediar el siglo XIX, mi tatarabuelo, por ejemplo, superaba el letargo vespertino, en nuestro tropical Mazatlán, leyendo y releyendo el Diccionario de la Real Academia. De él descendieron un tío, Adrián, historiador regional; otro tío, de igual nombre, gramático y corrector de estilo; uno más, Edmundo, que literalmente vivía de El Cuento, y mi padre, historiador. Todos se sentían, además, orgullosos de contar entre sus antepasados a un singular fraile, cuyo nombre llevo, que en el siglo XVI hizo de la retórica oficio y beneficio.

En cuanto a mí, no hay otra razón que explique la hospitalidad que me brindan los señores académicos, que mi formación jurídica. Llego, pues, como un abogado deseoso de participar en el trabajo cotidiano de esta benemérita institución, procedente de otra institución también comprometida con el destino de la cultura mexicana. Por formación y vocación me debo a la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí estudié y, también, me desarrollé profesionalmente; en ella encontré los paradigmas de mi vida. Orientado por mis maestros, acompañado por mis colegas, inspirado por mis alumnos, he tenido el privilegio de trabajar por la causa del derecho, afán perenne de todos los pueblos.

Aunque no soy el único abogado que hoy integra esta Academia, sí soy el único que solo trabaja temas jurídicos. En su venerable historia son varios los hombres de derecho que la Academia ha incorporado. Salvador Azuela, Isidro Fabela, Luis Garrido, Antonio Gómez Robledo, Ignacio Mariscal, Alfonso Noriega, Alejandro Quijano, Emilio Rabasa ilustran la amplia nómina de juristas que han formado parte de esta institución.

Advierto la magnitud del compromiso que adquiero ante mis colegas y, a guisa de juramento, hago promesa formal de empeñar mi esfuerzo mayor para honrar la responsabilidad cultural que significa compartir, a su lado, los destinos de esta institución.

Don Miguel León-Portilla ha tenido la generosa disposición de dar respuesta a estas palabras. Bien sabe don Miguel lo mucho que admiro su obra, de profunda raíz mexicana, de intenso sentido humano y de suprema elevación intelectual. A él deben las letras universales ese texto, ya clásico, que nos ofrece laVisión de los vencidos; pero no son menos importantes sus hallazgos en torno a la filosofía náhuatl, que entre otras cosas incluye un cuidadoso análisis del difrasismo in quállotl in yécyotl (lo que conviene, lo recto), como fundamento de la ética y del derecho prehispánicos su deslumbrante trabajo sobre Tiempo y realidad en el pensamiento maya; la fascinante sistematización de las Literaturas de Mesoamérica; la hermosa traducción, con eruditas anotaciones, de Quince poetas del mundo náhuatl, y “los antiguos libros del Nuevo Mundo”, Códices, con que el historiador, filólogo y filósofo nos conduce a la intimidad de nuestro pasado. Estos, y muchos otros estudios, componen su mayúscula contribución al arte del saber, del decir y del pensar.

Las relaciones entre el derecho y la obra literaria han sido examinadas, de antiguo, a través de la percepción que de los personajes y de los episodios jurídicos han tenido novelistas, poetas, dramaturgos y ensayistas. Más recientemente, apenas va para cuatro décadas, comenzó un nuevo enfoque en los estudios de derecho y literatura, de los que había trasuntos desde principios del siglo XX. Esa sistematización procura aplicar los fundamentos de la teoría literaria al análisis de los textos legales y jurisprudenciales. No abordaré ninguna de estas dos vertientes en lo que sigue. Me referiré, en cambio, a otros vínculos existentes entre la palabra y la norma: a la importancia de los repertorios jurídicos (la lengua del derecho) y a la necesaria defensa jurídica de las lenguas (el derecho de la lengua).

En el año conmemorativo de otro centenario de su obra imperecedera, ofrezco a Miguel de Cervantes un testimonio más de rendida admiración. Las leyes y el gobierno de los hombres no le fueron ajenos; de ahí uno de los sabios consejos que don Quijote trasmitió a Sancho, y de paso a legisladores, gobernantes y abogados: “No hagas muchas pragmáticas (leyes), y si las hicieres, procura que sean buenas y, sobre todo, que se guarden y cumplan; que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen; antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas no tuvo valor para hacer que se guardasen”.

Las motivaciones de escritores y juristas no son excluyentes. Los creadores tienen una percepción privilegiada de la realidad. Con frecuencia hacen ver en ella lo que para muchos pasa inadvertido, o denuncian lo que otros también advierten pero callan e incluso ocultan. Son, las suyas, expresiones de fenómenos que cuando no ayudan a rectificar si, al menos, contribuyen a identificar.

La literatura tiene un doble papel en cuanto a la justicia concierne: el mismo que corresponde a la relación entre el estímulo y la consecuencia. La opresión, el abuso, la exacción son las situaciones denunciadas; la inconformidad, la protesta, la insurrección son las acciones anunciadas.

Esta es, a no dudarlo, una cantera de múltiples y ricas vetas. La obra literaria relacionada con la justicia, la libertad, los tribunales, los abogados, los escribanos, los opresores y los libertadores, es un motivo para largas disertaciones, al que aquí aludo solo para subrayar un punto más de contacto entre la palabra y el derecho. Es una cuestión a la que, desde las escuelas de literatura y de derecho, se debe prestar atención. El análisis literario del derecho, y el análisis jurídico de la literatura, son materias que convocan al estudio. Incluso en el orden biográfico es posible identificar cómo han intimado estas dos formas de utilización de la palabra. A lo largo de los siglos son muchos los abogados escritores, o los escritores abogados, si así se prefiere. En esta misma Academia hay y ha habido quienes personifican, brillantemente, esa fecunda dualidad.

La lengua del derecho

Es frecuente atribuir a los abogados un uso fulleresco del lenguaje. Aunque en muchos casos esta es rotunda verdad, otros hay en que el abogado no es comprendido, simplemente porque sus expresiones no corresponden a las del uso cotidiano. Sin pretender hacer una sociología de la abogacía mexicana, sí puedo subrayar dos grandes problemas históricos que mis colegas han padecido: vivir bajo un autoritarismo endémico y sortear la estrechez de un entorno donde las variantes del analfabetismo han dificultado que la sociedad conozca sus derechos.

Reza un viejo aforismo que la ignorancia del derecho no excusa su cumplimento; lo malo es que lo contrario también ocurre: la ignorancia del derecho sí impide su ejercicio. La paradoja consiste en que nadie puede alegar, en su provecho, lo que otros sí pueden invocar en su perjuicio. La norma desconocida no faculta, pero sí obliga.

El derecho es un fenómeno cultural. La cultura jurídica es una de las claves para que el gobernante sea más recatado y el gobernado menos encogido. Sin cultura jurídica unos atropellan, hasta sin quererlo, y otros son atropellados, hasta sin saberlo.

Los elementos disponibles permiten establecer que los primeros listados de voces fueron elaborados en China y en Mesopotamia, ocho siglos antes de nuestra era. El léxico de Varrón, en el siglo II a. J. C., incluía numerosos términos jurídicos, si bien la primera obra especializada de que se tiene noticia es la de Cayo Aelius Gallus, aunque su texto no llegó a nosotros. La preocupación lexical estuvo presente en más de 20 juristas que vivieron entre los siglos I a. J. C. y VI de nuestra era.

La publicación de vocabularios, repertorios y diccionarios fue frecuente en la Edad Media, pero tendió a expandirse conforme se avanzaba en el proceso constitutivo del Estado moderno. En el siglo XIV circuló la obra precursora de la lexicografía jurídica moderna: el Dictionarium iuris de Alberico de Rosciate, donde ya fusiona el tratamiento de ambos derechos (utrumque ius): el civil y el canónico. La invención de la imprenta permitió la multiplicación de ediciones bíblicas, pero también de textos jurídicos civiles. Los diccionarios comenzaron a menudear.

La función de los léxicos jurídicos presenta hoy nuevas dimensiones. Si en la antigüedad sirvieron para fijar el derecho, y en la modernidad para acompañar y atestiguar el desarrollo del Estado, en nuestro tiempo les están reservados más amplios cometidos. Hasta ahora los léxicos han sido un instrumento eminentemente profesional. Han servido al que estudia y a quien profesa el derecho; también a los que circunstancialmente se interesan por los temas y los problemas jurídicos. Pero el derecho es un fenómeno cultural, y como tal las comunidades se van viendo atraídas por su estudio y comprensión, más allá de lo que pueda significar una preocupación profesional.

Las palabras del derecho actual no pertenecen al dominio reservado de los abogados. Una sociedad no llega a ser plural si sus integrantes ignoran sus derechos y sus deberes. El derecho ha alcanzado elevados niveles de complejidad y el profesional requiere de instrumentos avanzados de consulta; pero el derecho también es la colágena de la sociedad, y los ciudadanos necesitan de medios razonables de información.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua contiene numerosas voces y acepciones jurídicas. Aunque algunas puedan ser controvertidas a la luz de escuelas o métodos determinados, todas suponen un largo proceso de afinación. El rigor académico no es rigidez; por eso en sucesivas ediciones se han producido también ajustes significativos. A lo largo de su historia, la Real Academia ha adoptado tres conceptos de derecho, más algunas variaciones de estilo.

En nuestro tiempo hay otros instrumentos para difundir las normas, pero sigue habiendo uno solo para elaborarlas: la palabra. Hay, empero, un nuevo problema: las palabras de la ley se han multiplicado, a la par de los procesos que las normas regulan. Entre estos procesos, los más representativos tienen que ver con el conocimiento científico. El mundo de nuestro tiempo es el del conocimiento. Por ende, la difusión de las voces que identifican al derecho actual tiene un efecto muy amplio. A diferencia de lo que sucedió durante siglos, quien consulte hoy un léxico jurídico bien elaborado sabrá lo que es un testamento, un contrato o un delito; pero también lo que es una especie protegida, un acto de inseminación artificial, un satélite para la transmisión de datos, una mala práctica médica. El derecho se ha extendido a todas las áreas del conocimiento, a todos los ámbitos de la actividad intelectual.

No todas las personas pueden acceder a léxicos especializados en las diferentes disciplinas del conocimiento; pero quienes cuenten con un léxico jurídico bien estructurado, también dispondrán de un medio para advertir el fascinante ritmo de nuestro tiempo. Las palabras del derecho son un fiel testigo de lo que permanece y de lo que cambia.

El derecho de la lengua

Diversas estimaciones sitúan entre 5 000 y 7 000 el número de lenguas que se hablan en el mundo. Empero, si las fuentes difieren en cuanto a la cifra aproximada de las lenguas existentes, se tienen mejor identificadas las que se encuentran en proceso de extinción. Con algunas variaciones menores entre las fuentes, se estima que cada dos semanas, en promedio, muere una lengua. De seguir este ritmo, al terminar el siglo habrán desaparecido alrededor de 2 500 lenguas. Una merma tan cuantiosa del patrimonio lingüístico de la humanidad, en solo cien años, es una catástrofe cultural. Además, desde una perspectiva constitucional, este fenómeno representa una amenazadora regresión.

Una de las características del constitucionalismo contemporáneo es el reconocimiento de los derechos culturales y de los derechos de las minorías. Actualmente, de entre 180 constituciones, solo 22 no contienen referencia alguna a las lenguas. Dos de estas corresponden a estados de nuestro hemisferio: Chile y Uruguay. La omisión uruguaya no resulta significativa, si se tiene en cuenta que en ese país solo están reportadas dos lenguas, incluido el español, pero sí en Chile, donde en las últimas décadas se han extinguido dos lenguas, y otras dos de las restantes ya son habladas por menos de cien personas.

En numerosos casos son las leyes ordinarias las que determinan cuál es la lengua oficial, por lo que son pocos los estados que carecen por completo de definiciones legales sobre la materia. Sin embargo, en virtud de la tendencia, cada vez más pronunciada, en cuanto a tutelar los derechos de los grupos minoritarios, las constituciones de nuevo cuño van sumándose a la lista de las que sí se ocupan de la materia.

Sobre ese tema existe una gran variedad de normas que se pueden sistematizar en tres grandes corrientes: las que establecen como lengua oficial la que prevalece en el país; las que admiten la diversidad lingüística pero dejan que cada una se desarrolle de manera más o menos espontánea, y las que adoptan compromisos estatales en cuanto a la difusión, preservación y desarrollo de las lenguas minoritarias.

El grupo de constituciones que, además de la diversidad, establece compromisos para que el Estado adopte medidas positivas en torno a los derechos lingüísticos, es relativamente reducido, aunque sus aportes son significativos. En este ámbito sobresalen los países iberoamericanos, aunque no el nuestro.

España, India, Rusia y Sudáfrica figuran, asimismo, entre los Estados que han hecho de la diversidad lingüística un paradigma. El carácter oficial de las lenguas locales, y su naturaleza de patrimonio cultural, es reconocido por la Constitución española; la rusa autoriza a las repúblicas federadas para que establezcan libremente sus lenguas oficiales, y además declara la responsabilidad del Estado nacional en cuanto a promover el estudio y el desarrollo de las lenguas nativas.

El caso sudafricano merece atención especial, porque, superando incluso al texto constitucional hindú, contiene el más amplio tratamiento en vigor en el mundo, con relación a los derechos lingüísticos. Diversas secciones de la Constitución, adoptada el 8 de mayo de 1996, se ocupan de esos derechos, y ofrecen un panorama de las considerables implicaciones que tiene esta nueva vertiente jurídica. En primer término advierte que las lenguas vernáculas han sido históricamente desdeñadas, y que el Estado constitucional debe adoptar medidas positivas para elevar el esta- tus y promover el uso de esas lenguas. El régimen jurídico de las lenguas es objeto de protección por parte del Estado nacional, de las provincias que lo integran y de los municipios.

La posición constitucional sudafricana abre un nuevo horizonte para los derechos lingüísticos, porque, además de la tutela de las lenguas nativas, extiende garantías a las cultivadas por otras minorías culturales, como la alemana, la griega, la portuguesa, la árabe, la hebrea y la hindú. Más aún, admite que, dentro de las posibilidades del Estado, las minorías tienen derecho a recibir educación en las instituciones públicas, en la lengua de su elección. La misma Constitución establece, como organismo del Estado, la Comisión para la Promoción y la Protección de los Derechos de las Comunidades Culturales, Religiosas y Lingüísticas.

En el orden internacional, además de la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural, adoptada por la UNESCO en 2001, existen tres grandes áreas, África, América y Europa, donde diversos instrumentos hacen referencia a los derechos lingüísticos. Todos los acuerdos regionales postulan el derecho de las comunidades a la preservación de sus lenguas originales.

Ahora bien, hemos visto que solo en algunos casos se dispone de instrumentos constitucionales para proteger las lenguas, y que los acuerdos internacionales todavía no reconocen el desafío de las que están en peligro. En el horizonte del tiempo, el reconocimiento progresivo del multilingüismo tendrá un efecto tutelar para la vida de las lenguas, pero podrían acortarse los pasos si se emprendieran acciones deliberadamente encaminadas a alcanzar esta meta.

Dos modalidades jurídicas se antojan recomendables: una, auspiciar la multiplicación de normas nacionales para considerar a las lenguas vernáculas como parte del patrimonio cultural, y desplegar en consecuencia un abanico de acciones encaminadas a su desarrollo. Otra, impulsar la suscripción de compromisos internacionales, mediante la ampliación de la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural, de la UNESCO, para conjurar la degradación lingüística de la humanidad. No es menester ensanchar las burocracias internacionales; bastará con la adopción de mecanismos que permitan impulsar y coordinar los esfuerzos de las instituciones nacionales, para generar un nuevo compromiso con la cultura.

Voy a concluir.

El derecho es el conjunto de palabras con poder a las que se atribuye la función de regular la vida individual y colectiva de las personas; de ellas depende, en buena medida, la cohesión de la sociedad.

Hay una especie de indefensión que afecta a los colectivos que carecen de información relevante en materia jurídica. En numerosas naciones la cultura jurídica se ha ido conformando como un proceso agregado más o menos espontáneo, de suerte que a través de la literatura, de la prensa, y más recientemente del cinematógrafo y de los medios electrónicos, el ciudadano medio se va adentrando en la gama de derechos que le asisten. El conocimiento instintivo de los derechos se ve complementado por el ambiente cultural.

Una forma de acelerar ese proceso consiste en auspiciar el conocimiento de las voces jurídicas. Además de los diccionarios para especialistas, pueden ser de utilidad vocabularios jurídicos que incluyan voces históricas, argot y definiciones generales. Es necesario impulsar nuevas formas de difusión del lenguaje jurídico. La fuerza de las palabras del derecho debe ser explorada en su más amplia dimensión, y utilizada para que, a su vez, sirva al derecho de las palabras.

El reporte Ethnologue localiza 290 lenguas en México, entre las que es inminente la extinción del kiliwa, en Baja California; del matlatzinca, en el Estado de México; del zapoteco de Mixtepec, y del zoque, en Tabasco. El panorama de las antiguas lenguas mexicanas es todavía más desolador allende nuestras fronteras. De las cerca de cien lenguas que llegaron a ser identificadas en California, actualmente 36 son recordadas por ancianos, 17 tienen menos de cinco hablantes y el resto ha desaparecido, incluso de la memoria. Este proceso de extinción no ha sido objeto de nuestra atención.

No podemos asistir, indiferentes, a la muerte o al colapso de las lenguas propias; tampoco podemos cerrarnos al mundo e ignorar lo que en otros lugares ocurre o sucederá. Entre nosotros la defensa jurídica de las lenguas ofrece muchas opciones: adoptar disposiciones constitucionales para reconocer que el español es la lengua oficial, porque es la lengua común, y proteger y promover el desarrollo de las lenguas indígenas, como parte del patrimonio cultural mexicano; modificar, en consecuencia, los programas escolares, para que la norma no quede en mera declaración; formar a las decenas de filólogos que requiere un país con tan rico patrimonio lingüístico; instituir un organismo de alto nivel, que responda de los programas educativos bilingües, de las acciones de extensión que contribuyan al conocimiento de nuestras lenguas y de la asistencia para acceder a la justicia en la lengua indígena que cada quien elija.

También en el ámbito de la cooperación internacional tenemos mucho por hacer, sea construyendo un aparato normativo que complemente al nacional, sea participando en acciones de preservación del patrimonio lingüístico en nuestro hemisferio. La comunidad de problemas debe llevarnos también a compartir experiencias. Necesitamos, en esta materia, realizar estudios comparativos de acciones encaminadas a la conservación y al desarrollo de las lenguas vernáculas.

Señoras, señores:

Preservamos especies biológicas, y cumplimos con un deber; preservamos monumentos históricos y arqueológicos, y cumplimos con otro deber; pero descuidamos nuestro patrimonio lingüístico, y faltamos a un deber. En este tema no hay que preocupamos por estar llegando tarde; no pensemos en el tiempo que ya se fue, pensemos en que el tiempo no se siga yendo.

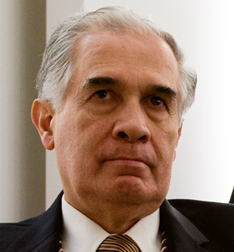

Respuesta al discurso de ingreso de don Diego Valadés

Llega a esta Academia Mexicana de la Lengua nuestro amigo, el jurista Diego Valadés. Las palabras suyas que acabamos de escuchar, y otras muchas que en otras ocasiones hemos oído o leído de él, confirman con creces lo acertado de su elección como académico. Además es él un conocedor de nuestro idioma, amoroso cultivador de él, que hoy nos enriquece con una disertación acerca de la lengua del derecho y el derecho de la lengua.

Ha atendido en ella a lo mucho que, siendo parte integrante del léxico de nuestro idioma, guarda relación con el orden jurídico en todos sus aspectos y campos semánticos. Y si esto es lo que pertenece a la lengua del derecho, en contraparte, en lo que parece un juego de palabras, es decir en el otro tema, el del derecho de la lengua, ha hecho señalamiento de aquello que es atributo inalienable de la persona y la sociedad. Me refiero al derecho a expresarse en todos los contextos de la vida, en nuestro caso bien sea en español o en los idiomas vernáculos, los de los pueblos indígenas, que también son nuestros. Su disertación, quiero así entenderlo, anticipa lo que habrá de ser su labor en esta Academia: ampliar nuestro saber acerca de la lengua del derecho y propugnar por todo lo que concierne al derecho de hablar y cultivar la propia lengua.

Luminosa ha sido la carrera académica de Diego Valadés. Oriundo de Mazatlán, Sinaloa, Diego se formó en la UNAM, así como en la Universidad Clásica de Lisboa, cursando en ambas la Licenciatura en Derecho. Años después coronó sus estudios con el doctorado en la misma disciplina en la Complutense de Madrid. Especializado en Derecho Constitucional, pero atento también a otras ramas de las ciencias jurídi cas, ha sido maestro muy estimado y ha publicado y coordinado obras fundamentales en su campo del saber. Recordaré sólo unas pocas: La dictadura constitucional en América Latina, primera obra suya publicada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en 1974. Otro libro, del que me consta que Diego se mantiene contento de haberlo escrito, con un prólogo del doctor Héctor Fix Zamudio, es El control del poder, aparecido en 1987. La lista podría alargarse y deberían citarse otras aportaciones de las que fue coordinador. Citaré dos que considero fundamentales: la serie de Constituciones Iberoamericanas, que incluye varios volúmenes, y la monumental Enciclopedia jurídica de México, coeditada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Editorial Porrúa en 12 volúmenes y ya con dos ediciones. Esta obra muestra, más que cualquier consideración, un grande interés por adentrarse en el conocimiento de la teoría y el lenguaje del derecho.

He calificado de luminosa su carrera académico-administrativa. Y así lo ha sido. Incluye ella su labor docente en las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAM, así como en otras universidades de provincia y del extranjero. Él, que tuvo maestros tan distinguidos como el doctor Héctor Fix Zamudio, miembro correspondiente de esta Academia, ha contado paralelamente con discípulos que son hoy consagrados docentes e investigadores del derecho.

Diego ha ocupado en su alma mater, la UNAM, puestos tan relevantes como los de miembro de la Comisión Técnica de Legislación Universitaria, director general de Difusión Cultural, abogado general, coordinador de Humanidades y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, puesto que desempeña desde 1998 hasta el presente.

No obstante tales encargos, que a otros les impedirían proseguir laborando en la docencia y la investigación, Diego ha confirmado ampliamente que quien tiene auténtica vocación académica puede compaginar encargos académico-administrativos con docencia e investigación. Su copiosa bibliografía da testimonio de ello. Además de sus libros, ha escrito y publicado más de 180 artículos en revistas especializadas, así como otras decenas de aportaciones en periódicos y revistas de divulgación. A esto hay que sumar múltiples conferencias y participaciones en congresos en México y en el extranjero. El universitario Valadés con todos estos merecimientos, a los que se suman premios y otras distinciones, es persona sencilla y asequible, amante de los viajes, la buena mesa y la conversación con los amigos.

Lector infatigable, abre su mente a una gran variedad de temas, muchos relacionados con el derecho pero otros tocantes a la historia, al arte en todas sus formas, la sociología, la filosofía, y desde luego también a la problemática contemporánea, la de México y la del mundo.

La carrera luminosa de Diego no se ha limitado al campo de la vida académica. Ha servido también a México con profesionalismo y honradez como director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación; diputado federal; secretario general del Gobierno de Sinaloa; embajador de México en Guatemala; procurador general de Justicia de la Nación y ministro de la Suprema Corte de Justicia. Haber desempeñado estos encargos nunca significó abandono de sus primordiales intereses académicos. Buena prueba la dio al apartarse del elevado puesto de ministro de la Suprema Corte de Justicia para entregarse de lleno a la vida universitaria.

Lo que he evocado de la carrera de Diego Valadés nos ayudará a valorar mejor la personalidad de nuestro nuevo académico que es, quiero reiterarlo y consta a cuantos los conocemos, persona cordial, dispuesta siempre a oír y a ayudar a quienes acuden a él. Ahora atenderé a los que han sido los dos aspectos centrales del discurso que acabamos de escuchar. Tras hacer en él cumplido elogio de quienes han ocupado antes la silla XVI de esta Academia, se ha concentrado en temas que versan por entero acerca de dos aspectos claves referentes a la lengua.

Tomando como punto de partida una pertinente cita de Miguel de Cervantes en el Quijote, entra de lleno en el tema de las relaciones de la creación literaria y la lengua con las preocupaciones asociadas a la justicia, la equidad, la libertad y el ejercicio del poder. “Los problemas de la justicia”, nos dice, han sido contemplados muchas veces, en forma esclarecedora desde la perspectiva del escritor, incluyendo por supuesto a los novelistas.

Dado que el lenguaje del derecho es propio de los abogados, resulta indispensable fomentar la cultura jurídica. Esto se va logrando con aportaciones como la incorporación en el Diccionario de la lengua de más voces concernientes al derecho. De esto se sigue algo muy importante, y es la colaboración entre filólogos y lingüistas, por una parte, y juristas, por la otra. Como muestras de aportaciones que pueden considerarse fruto de ese género de colaboración cita Diego una serie de importantes léxicos jurídicos, desde los primeros elaborados en Mesopotamia y otros debidos a letrados romanos y de la Edad Media, hasta llegar al presente. En él esperamos, por cierto, su participación personal al ofrecernos el deseado diccionario jurídico mexicano.

El derecho, aquí y en el mundo entero, se relaciona con todas las áreas del conocimiento y la acción. En la actualidad se acrecienta sobremanera esa relación. Como lo hace ver nuestro nuevo académico, es ya plenamente reconocida la íntima relación entre determinados temas biológicos, clínicos y ecológicos con el orden jurídico. De esto se deriva una nueva disciplina, el bioderecho, que incluye áreas como la regulación de la medicina genómica, las neurociencias, la farmacología, las disposiciones relativas a una muerte digna en casos de enfermos terminales. Y a todo esto pueden añadirse los derechos de la sociedad a la seguridad social, que incluyen nuevas formas de medicina, la protección del medio ambiente, los valores en riesgo de la dignidad humana en un mundo amenazado por la globalización cultural y un sinfín más de temas. Todos ellos, al relacionarse con aspectos esenciales de la vida, requieren la existencia de una normatividad que permita resolver jurídicamente problemas que antes no parecían guardar relación con la aplicación del derecho.

Deja ver esto la magnitud enorme de cuanto abarca el tema del cada vez más rico lenguaje del derecho. Y también la magnitud de la tarea que habrán de emprender los juristas que, como Diego Valadés, aceptan trabajar codo con codo con los lingüistas y filólogos, en particular con quienes han asumido la responsabilidad de laborar en una academia de la lengua.

Tratando ya del derecho de la lengua, con pertinente erudición nos recuerda Diego la actual existencia de más de 5000 idiomas, y el peligro en que muchos de ellos están de extinguirse. De esa merma afirma que su desaparición será una catástrofe cultural. Quiero expresar aquí que coincido plenamente con él. Aquí, en esta Academia, hay principalmente tres miembros que estamos luchando por la defensa de las lenguas indígenas de México. Me refiero a Andrés Henestrosa, cuya lengua materna es el zapoteco; Carlos Montemayor, que tanto ha hecho en los talleres literarios que dirige y en los que han participado numerosos indígenas. El otro defensor de las lenguas vernáculas, debo decir, empleando una expresión jurídica, es “el de la voz”, o sea yo mismo.

Para iluminar lo que significa el derecho de la lengua, nuestro nuevo académico atiende a lo que establecen las constituciones de varios países. También trae a colación la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, aprobada por la UNESCO en 2001, que incluye lo tocante a las lenguas consideradas como parte integrante del patrimonio de la humanidad.

“El derecho a la lengua es de todos”, proclama Diego Valadés. Con certera expresión, que comparto plenamente, afirma luego que “nuestra gran cultura nacional es poliédrica, multifacética, heterogénea pero igualitaria”. Y añade que “la autonomía cultural tendrá que ser reconocida por el Estado, que le ha de conferir fuerza vinculante y que deberá desarrollar a la vez acciones para la protección de las lenguas”.

Y, ya para concluir su discurso, formula Diego un señalamiento de lo que abarca la lengua del derecho y que es no solo el lenguaje jurídico sino incluso expresiones del argot popular, la jerga legal, la que incluso adoptan los jóvenes y otros sectores expuestos a veces a la exclusión cultural. Por ello importa sobremanera impulsar nuevas formas de difusión del lenguaje jurídico para alcanzar que la justicia prevalezca cada vez más en nuestro país. Por mi parte añadiré, querido amigo y admirado colega, Diego Valadés, que es, para lograr esto, precisamente que esta Academia te ha elegido.

Recordaré aquí las palabras que, al ingresar yo a esta Academia, me dirigió mi recordado y querido maestro Ángel María Garibay K.: “No venimos a la Academia a dormir sobre los laureles marchitos; venimos y debemos venir a plantar nuevos árboles y cosechar nuevos frutos”.

Esto es lo que quiero trasmitirte y, si ello significa trabajo, estamos ciertos de que habrás de acometerlo. Entretanto, aquí y ahora, en nombre de nuestra Academia vuelvo a darte la bienvenida. Es tuyo el quehacer en torno a la lengua del derecho y al derecho de la lengua. ¡Enhorabuena, Diego!