Multimedia

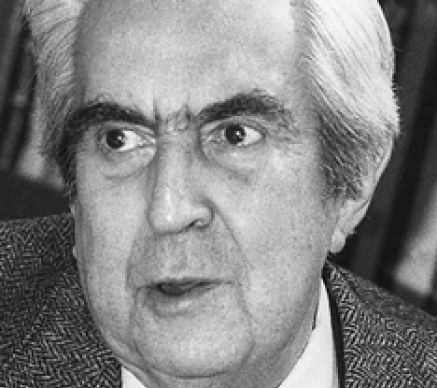

Ceremonia de ingreso de don Ignacio Bernal

Discurso de ingreso:

Arqueología ilustrada y mexicanista en el siglo XVIII

Señor director de la Academia, don Agustín Yáñez; señores académicos, señoras y señores.

Cuando gracias a muy dilectos amigos y a la benevolencia de los académicos de esta ilustre casa tuve la sorpresa de haber sido electo miembro de número, fueron grandes mi euforia y mi gratitud. Antes que nada deseo expresarles mi profundo agradecimiento por honor tan inmerecido. Pero grande también fue mi confusión al pensar que, entre mis numerosos trabajos editados, ninguno ha sido de carácter literario. La pésima tradición que supone sin importancia el estilo en que escribe un arqueólogo y de la que frecuentemente he aprovechado, ahora me pone ante un serio problema.

No es el único; tal vez menor pero real, otro consiste en que desgraciadamente nunca traté a mi predecesor en esta silla y apenas si había leído algunas de sus obras. Difícil resulta así hacer el debido elogio. Ya que es imposible conocer al hombre desaparecido, recorrí las más de sus publicaciones no con miras a hacer una crítica literaria sino esperando entresacar algunos elementos que me ayudaran a recrear su personalidad. Pronto descubrí tras la fachada del escritor a un Eduardo Luquín Romo, no sólo simpático sino interesante.

En sus memorias de juventud relatadas en dos volúmenes de fechas distintas aparece el joven inquieto y aventurero que sin mayor causa y sin recursos abandona la casa paterna; a los 19 años, en 1915, ya iniciados los estudios de Leyes en su Jalisco natal, se suma a las filas del ejército Constitucionalista. Tres años después reanudaba, en la ciudad de México, sus cursos de Jurisprudencia. A poco se lanza a París donde apenas sobrevivió con vagos artículos periodísticos. Se mueve de un lado para otro en busca de ventajas que nunca consigue. Con razón José Gorostiza le aconseja en carta de 1922: “Necesitas, en mi concepto, tomar un rumbo franco en la vida”.

De regreso a México, después de trabajar en varios lados presentó exámenes para el servicio exterior al cual fue admitido en 1932. A partir de entonces ocupa una serie de cargos tanto en el extranjero —Quito, Río de Janeiro, Valencia—como en la secretaria del ramo. Vuelve después a numerosos otros puestos en el exterior, Holanda, El Salvador en dos ocasiones, Inglaterra, Suiza y de nuevo El Ecuador. De este ir y venir extrae un gran número de experiencias valiosas y de observaciones finas sobre el carácter humano que le permiten urdir con maestría la trama de sus novelas, y mover a sus personajes en ambientes con roques de realidad. De aquí también sus numerosos ensayos que muestran lo profundo de sus vastas lecturas. Sugieren éstas una preparación más en el campo de la filosofía o la sociología que un interés por el derecho o la diplomacia. Pero es evidente que en todas se movía con singular facilidad. A pesar de que muchos de los autores que cita con frecuencia, españoles como Ortega y Gasset o Menéndez y Pelayo o alemanes del siglo XIX, no son de fácil comprensión, para definir al criollo mexicano recurre a Hegel —aunque también utiliza a Justo Sierra— en lugar de fuentes obvias y tal vez por ello menos sutiles.

Más que en otra parte Luquín se pinta en el libro que publicó en 1957 bajo el título de La profesión de hombre. Vemos a un optimista. Notamos asimismo que aún después de los 20 años pasados entre las fechas cuando dictó las conferencias que forman el grueso del volumen y su publicación, éste se conserva fresco y tiende a despertar el optimismo en la juventud del continente. Dice en su ensayo sobre Rodó, que la actualidad del pensamiento del uruguayo se debe a que enfoca los problemas que nacieron con el hombre y morirán con él. Luquín hace lo mismo. Predica las más altas cualidades —aunque nunca predica. Hay que leer lo que piensa de la educación, del destino, del dominio de sí mismo. Tiene una filosofía estética internacional por mucho que sólo hable del “hombre americano”. No quiere entonces vivir en la pequeñez comodina. Ansia la serenidad que sólo logran algunos hombres excepcionales.

Termina el segundo volumen de memorias redactado en la madurez escribiendo con excesiva modestia:

He procurado exhibir la inquietud, la desazón, la amargura, y los fracasos que suelen acompañar los pasos de la mayoría de los hombres por el camino de la juventud. En el taller que forja los destinos humanos, mi estrella encontró para mí más coronas de espinas que de rosas. Aunque no haya alcanzado la cima de ninguna consagración, no me atrevería a acusarla de malquerencia.

Para un arqueólogo como yo, que por necesidad piensa en términos de cultura, fue fascinante descubrir hasta qué punto Luquín refleja al mexicano de su tiempo y condiciones, observar su invariable deseo de saber en qué nos distinguirnos de los otros hombres del planeta y —¿por qué no confesarlo?— advertir hasta qué punto las opiniones del novelista diferían de las mías en cuanto a la forma en que nació México. Menciona Luquín por aquí y por allá a Coatlicue o al cruel Huitzilopochtli pero para él el mundo prehispánico no influencia al México de hoy. Sugiere que nuestras raíces no penetran más allá de la época de la conquista española, o son posteriores. Dice por ejemplo que sólo con la Revolución “brota en el mexicano el orgullo de ser mexicano”. Por mi parte considero esta tradición ya clara desde cuando menos la segunda mitad del siglo XVIII. Tal vez discrepamos porque Luquín piensa en independencia política o económica, mientras yo me ocupo de cultura social.

La diferencia entre el literato y el arqueólogo me sugirió el tema de pero considerándolo únicamente hacia los fines del Virreinato. Ha sido discutido muchas veces y algunas muy bien, por lo que me propongo tratarlo desde un as-pecto limitado: el del interés arqueológico o más bien anticuario que surge entonces estudiando hasta donde se relaciona con el origen de la mexicanidad.

Pensé desde hace mucho basándome en aquellas frases un tanto cuanto declamatorias de Clavijero, de Eguiara, de Maneiro y de otros hombres de la época que el móvil principal que los empujaba a estudiar al mundo precortesiano era la necesidad de conocerlo para explicar al México de su tiempo y al que le seguiría, destruyendo las leyendas adversas que la ilustración había creado sobre América tanto en lo físico como en su historia indígena. Esto llevaba de paso a la desaparición del pesimismo que dificultaba el nacimiento de la nueva cultura mexicana. Todo, sin duda, ocurrió pero pienso ahora que atrás de ello y dándole su base profunda están ante todo las ideas de la época, la nueva filosofía de las luces.

Hace casi siglo y medio Alamán escribió: “En la República Mexicana se ha pasado de unas ideas excesivas de riqueza y de poder, a un abatimiento igualmente infundado, y porque antes se esperó demasiado, parece que ahora no queda nada que esperar”. En la forma perspicaz que acostumbraba, el historiador señaló estos cambios de opinión tan característicos de México que llevan de un optimismo exagerado a un pesimismo sin base real. En términos populares, y ya sin periodificación ello corresponde a “como México no hay dos” o al malinchismo opuesto. Las postrimerías del Virreinato pertenecen a una de estas épocas de optimismo que prefiero a las pesimistas.

Un antecedente ilustre, fue Carlos de Sigüenza y Góngora. Es el primero, hasta donde hay memoria, que efectuó una exploración arqueológica en México. Es desgracia que sólo sepamos de ella indirectamente, ya que gran parte de sus escritos se han perdido. Casi medio siglo después Boturini escribió refiriéndose al basamento de la pirámide del Sol en Teotihuacan “...rodeándole vi, que el célebre don Carlos de Sigüenza y Góngora había intentado taladrarle pero halló resistencia. Sábese que está en el centro vacío...”

Humboldt, más tarde, interpreta este dicho diferentemente. Piensa que Sigüenza se interesó en averiguar si la pirámide fue totalmente construida por mano de hombre o si habiendo recubierto un cerro natural se redujo en mucho la importancia y el monto de la obra humana. Cualquiera que haya sido la idea de Sigüenza, lo importante es que investigó un punto histórico basándose para ello en un monumento: es decir que estaba haciendo arqueología, por ingenua que ésta fuera. Se adelantaba en casi cien años a lo que habría de venir.

El gran erudito frecuentemente habla de que es mexicano y “del amor que a su patria tiene” pero sin expresar la necesidad de redescubrir el mundo antiguo como una de las columnas de su incipiente mexicanidad.

Cuando menos otros dos mexicanos en embrión, Agustín de Betancourt y Francisco de Florencia, con modalidades distintas están en el espíritu de Sigüenza. Lo mismo ocurrió a dos italianos notables, Gemelli Carreri y Boturini. Ninguno de ellos hace propiamente arqueología o la integra a un futuro contexto de cultura mexicana —ya no indígena— por mucho que se interesen en investigar al México antiguo.

Tendremos que esperar hasta la segunda mitad del siglo XVIII para ver aparecer con alguna claridad la idea de que esta nueva cultura mexicana, la nuestra hoy, está formada por la unión de nuestras dos raíces, en la fusión de dos civilizaciones, la europea y la indígena. Surge aunque sólo en potencia el concepto fundamental de que la historia de México no empieza con la llegada de Cortés, sino mucho antes, con esos pueblos tan ignorados y por ello confusos, que a lo largo de milenios formaron la civilización indígena. De aquí lo primero fue demostrar los avances de esa civilización. A tan importante tarea se consagró un grupo notable de individuos.

Sin lugar a duda son los historiadores los que se ocupan más del aspecto mexicanista en su preocupación por entender la nueva nacionalidad precisamente a base de cultura, y por lo tanto sienten la necesidad de conocer primero el mundo prehispánico. Son también los que emprenden la campaña de reivindicación de la cultura nacional tanto antigua como contemporánea a ellos. No debemos olvidar que el más ilustre representante del grupo, Clavijero, es un desterrado debido a la decisión de suprimir la Compañía de Jesús. Lejos de México desde Italia, mal podía dedicarse a una labor anticuaria y visitar monumentos para describirlos. En cambio los que radican aquí como Alzate o León y Gama, aunque no tan teorizantes y declamatorios sobre el tema de su amor a México, son los que inician esa labor de arqueólogos o cuando menos de prearqueólogos.

El problema es difícil porque las raíces de nuestros estudios arqueológicos no parten sólo del nuevo concepto del mexicano sino de otros factores que se entremezclan y explican por qué algunos hombres de aquella época se interesaron en el conocimiento y conservación de ruinas y esculturas indígenas. Veo dos corrientes principales que motivan las exploraciones y el interés en los objetos. A ellas hay que añadir otros aspectos.

La primera que podríamos llamar privada ya que la practican individuos aislados aunque conectados entre sí por un hilo fino, está representada por Sigüenza como un predecesor en el XVII y más tarde en el XVIII, por hombres como Alzate y León y Gama.

De la obra publicada de este último, nos interesa la Descripción histórica y cronológica de las dos piedras aparecida en 1792. No tengo que decir que se refiere a la estatua de Coatlicue y a la Piedra del Sol. Por primera vez dos monumentos —además tan importantes— son descritos con cuidado y considerable erudición. En respuesta a una de las numerosas y mal planteadas críticas que más tarde le haría Alzate, León y Gama nos informa cómo, desde 40 años antes, dedicó su poco tiempo libre a estudiar los documentos que había podido encontrar. Documentos notables. Algunos provenían del archivo de los Ixtlilxóchitl que había heredado y utilizado Sigüenza y formaron posteriormente parte del museo Boturini. Gracias a ellos y a sus largos desvelos sobre religión y calendario, Gama interpreta las dos piedras. Confunde es verdad a Coatlicue con otra deidad. En su más largo texto sobre el sistema indígena de medir el tiempo, corrige algunas opiniones de Boturini y de Clavijero a pesar de caer en numerosos errores. La mayor parte fueron descubiertos casi un siglo después por Orozco y Berra, aunque las ideas de este último también habrían de sufrir rectificaciones de varios autores, particularmente de Alfonso Caso.

La segunda parte de su libro, que León y Gama dejó inédita y Carlos María de Bustamante publicó cuarenta años más tarde, contiene la descripción de otras esculturas encontradas posteriormente en la Plaza Mayor o que existían en diferentes lados de la ciudad. Su opinión sobre el monumento a las victorias de Tizoc es incorrecta y sólo mucho tiempo después encuentra José Fernando Ramírez el verdadero significado.

Con todo y que hoy en día son insostenibles las tesis de Gama, su obra no se basa sólo en teorías fantasiosas o en las narraciones de los cronistas del XVI, sino en un documento irrefutable como es la piedra del Sol. De aquí que se le haya llamado “el primer arqueólogo mexicano”. El interés de “publicar la descripción de ambas piedras para dar algunas luces a la literatura anticuaria que tanto se fomenta en otros países y que nuestro católico monarca el señor D. Carlos III siendo rey de Nápoles, promovió...” señala la postura ilustrada de Gama. De paso demuestra hasta qué punto eran desconocidas en México las exploraciones de Palenque ordenadas antes por el mismo Carlos III. Tal vez porque aún permanecían inéditas, Gama jamás las menciona.

Quiere Gama con el estudio de las piedras esculpidas aportar luces a la historia y mostrar la altura de los conocimientos matemáticos y calendáricos indígenas. Pero nunca habla de “amor a la Patria” o emplea frases similares...

Entre los numerosos opúsculos de José Antonio de Alzate y Ramírez nos interesa sobre todo el que publicó como suplemento a su Gacela de Literatura en 1791. Se refiere a Xochicalco. Es la primera vez que esta ruina famosa es visitada y descrita. Alzare en dos expediciones levanta mapas y dibuja los bajorrelieves de la pirámide principal. Su interés es mucho más mexicanista que el de León y Gama. Dice: “los monumentos de arquitectura manifiestan el carácter de las naciones. El que voy a describir hará patente el poder y cultivo de los mexicanos”. En la dedicatoria expresa sin ambages que sale en defensa de la cultura de los antiguos indios vilipendiada entonces por extranjeros y aun nacionales. Juzgó que era necesario añadir pruebas convincentes sacadas de los mismos monumentos. No teoriza, precisamente para no caer en la habitual costumbre de su época y de tantas otras...

Quiero mencionar además a Francisco Antonio de Lorenzana, arzobispo de México, quien añade páginas del Códice Mendocino a su edición de las cartas de Cortés. Purchas por primera vez publicó en Londres en 1625 este manuscrito indígena, mientras que en Francia salía cuarenta y un años más tarde. Pero las láminas de la edición del futuro cardenal primado de España, primera en castellano, aunque sin el menor intento mexicanista, señalan el uso histérico de un documento antiguo, idea básica en la arqueología futura.

Las exploraciones del tipo que llamaremos oficial, forman la segunda corriente. Entresaco las dos más interesantes. La primera en tiempo se refiere a Palenque. No es este el momento de entrar en detalles. Lo importante es mencionar cómo después de un descubrimiento accidental llega información a José de Estachería, Presidente de la Real Audiencia de Guatemala, del encuentro de unas “casas de piedra”. Inmediatamente envía una tras otra dos expediciones con resultados modestos. Pero Estachería, un ilustrado, había comprendido la importancia del hallazgo e informa de él al visitador general, futuro Marqués de Sonora, quien remite la noticia a España. Con rapidez inesperada y gracias a la intervención de Juan Bautista Muñoz, Carlos III ordena una nueva expedición a cargo de Antonio del Río, el cual rinde su bien conocido informe en junio de 1787. Las técnicas de exploración no pudieron haber sido más elementales. Es gran suerte que Del Río haya exagerado tanto la importancia de sus trabajos, porque de ser cierto lo que relata, tiembla uno de pensar en los desastres sufridos por la espléndida ciudad. Los objetos que Del Río pudo sacar fueron remitidos a España.

Si los datos obtenidos en Palenque no son relevantes, si lo es el hecho de la exploración misma y los móviles que llevaron a ella. Tanto Carlos III como la reina María Amelia, cuando reinaba en Nápoles, habían dado gran impulso a las exploraciones de Pompeya. Para siempre les quedó el interés anticuario y el amor por Ios objetos excavados. A esto se une el interés más serio de Muñoz que era entonces Cosmógrafo Mayor del Nuevo Mundo.

Más tarde Carlos IV ordena un recorrido arqueológico de Nueva España, dirigido por el capitán Guillermo Dupaix, acompañado del dibujante Luciano Castañeda. Los viajes se realizan entre 1805 y 1808. Visitan gran parte del país anotando cuanto monumento y objeto les parece de interés. Por mucho que Dupaix no tuviera una preparación adecuada, sus notas y los dibujos de Castañeda son importantes aún hoy. Apenas regresa cuando se inician las guerras de Independencia y sólo se publican sus hallazgos mucho más tarde y en Francia. Así, al igual que las exploraciones de Palenque, la información quedó oculta salvo para algunos investigadores acuciosos como Humboldt que pudieron consultar los manuscritos.

Es obvio que estas investigaciones oficiales patrocinadas por el rey no pudieron inspirarse en ideas mexicanizantes.

Debe ser juzgada de igual manera la actitud de dos virreyes ilustres. Bucareli ordena, para su mayor cuidado y estudio, el traslado de los documentos de Boturini a la Universidad mientras Revillagigedo desea la conservación de los grandes monolitos encontrados en la Plaza Mayor a partir de 1790. En la decisión de Bucareli intervino también el rey.

La tan nueva como notable actitud es aprovechada por varios divulgadores. El más conocido es Humboldt. Hace mucho que a propósito de un homenaje al célebre Barón, señalé que durante el año de su estancia en México sólo visitó un sitio: Cholula. Pero examinó en la capital alguna que otra pieza notable, como Coatlicue, que logró desenterraran de su escondrijo los profesores de la Real y Pontificia. A su regreso a Europa se llevó algunos objetos que están hoy en el Museo de Berlín. Luego estudió códices pictóricos como el Borgia que vio en Roma. Pero gran parte de los datos que publica en las Vistas de las Cordilleras, están tornados de documentos antiguos o de los trabajos de los primeros estudiosos —Alzare, León y Gama o Dupaix— añadiendo muy poco nuevo de su mano. En cambio su merecida fama personal causó la inmensa repercusión de sus obras, influyó sobre numerosos estudios posteriores y los centros de cultura de Europa por primera vez se ocuparon de este tema. La Sociedad de Etnografía de París instituyó un premio al mejor trabajo sobre México antiguo. La repercusión posiblemente continuó hasta después cuando Napoleón III constituye la Comission Scientifique du Mexique. Se dice que lo hizo en imitación de la que en Egipto había organizado su célebre tío. Pero la inspiración básicamente arrancaba en el descubrimiento para Europa del pasado precolombino aunque no sea sino en estudios estéticos y documentales. Sea como fuere, a Humboldt no se le ocurrió relacionar las ideas de cultura antigua con las de nacionalidad.

En mucho menor escala, Pedro José Márquez fue otro divulgador y parcialmente autor. También jesuita desterrado en Italia, tradujo y publicó en Roma el opúsculo de Alzare sobre Xochicalco, la reseña de Tajín aparecida en la Gaceta de México, y las dos piedras de León y Gama. Márquez es mucho más mexicanista y expresa el deseo de que los europeos conozcan y admiren las grandezas pasadas de su patria.

Así como dije, estos prearqueólogos de un tipo o de otro —con algunas excepciones— no aparecen tan interesados como los historiadores en ligar sus estudios anticuarios con la mexicanidad naciente. Estudian monumentos y objetos; a veces, como en el caso de León y Gama, los interpretan.

Los datos que aporran son usados por otros estudiosos “a la mayor gloria de México”. Estos criollos, que como ha dicho muy bien Luis González son el verdadero sujeto de la historia colonial, admiran la cultura precortesiana y comprenden su importancia para entender al México que ellos ambicionan. Sin embargo no dan crédito al indígena contemporáneo, porque saben que de él solo no ha de salir el mexicano, quien será el heredero de lo que ha sobrevivido de la antigua civilización y de tantas formas culturales del español. La mezcla de tan distintas herencias formó la cultura nueva.

Más claro aún queda el caso si ampliando el marco y saliendo de México vemos cómo el interés arqueológico surge en otras partes. Para no ir muy lejos ni extendernos fuera del Continente, basta considerar el ejemplo notable de Tomás Jefferson. El que sería tercer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, se adelantó en más de un siglo a cualquiera otra exploración seria al excavar en 1784 unos mogotes en Virginia, con técnicas extraordinarias para la época. Este hombre interesado en todo efectúa como dice WheeIer “la primera exploración científica en la historia de la arqueología”. En su caso, país y condiciones no hubo el menor asomo de ideas nacionalistas. Ya desde 1727 se había creado la Sociedad Filosófica Americana y la más directamente conectada con nuestro tema, la Sociedad Anticuaria Americana nace en 1812. Son ambas el resultado de ideas locales pero derivadas de los ilustrados del XVIII.

Es el apogeo de la época optimista y de la ilustración. Ello explica que dos reyes de España y cuando menos dos de sus virreyes, varios personajes mexicanos, un científico alemán, un arzobispo y un futuro presidente de los Estados Unidos se interesaran en el mismo asunto. Por tanto la instigación para los principios de nuestra arqueología radica en el espíritu renovador de la época, si bien se le une en varias ocasiones el interés de aprovecharla para crear la cultura nueva, mexicana, distinta de cualquier otra y basada en nuestra doble herencia.

El impulso inicial ciado a la arqueología había de fructificar. Convertida en ciencia social y no sólo en anticuarianismo, se extiende y se estudia por todo el mundo. Mientras que en algunos lugares sólo forma parte de intereses académicos en otros —como en México— está unida a las raíces de nuestra nacionalidad.

Señores Académicos. Si seré hoy el único arqueólogo en esta casa, no seré el primero. Tuve ilustres predecesores: José Fernando Ramírez, Manuel Orozco y Berra, Francisco del Paso y Troncoso, Alfredo Chavero y muchos otros que si no arqueólogos estuvieron en distintas formas conectados a estudios del antiguo México. A todos ellos mi respeto y admiración.

Quisiera terminar con un recuerdo emocionado de mi bisabuelo quien hasta su muerte, hace exactamente ochenta años, presidió esta Academia. Si aún puede alegrarse de los asuntos de los vivos, grande será su regocijo ante el honor que ustedes me dispensan hoy.

Respuesta al discurso de ingreso de don Ignacio Bernal por José Luis Martínez

Si no fuésemos deudores antiguos de los estudios de Ignacio Bernal, bastaría haber escuchado su discurso de recepción en esta noche para persuadirnos de que ingresa en la Academia Mexicana un hombre eminente en su ciencia y un escritor que ha señoreado, al mismo tiempo que sus ideas, el lenguaje con que las expresa. Ha tenido, además, el acierto de exponer un tema que interesa por igual a la antropología y a las humanidades. Su disertación acerca de los orígenes que tuvo la investigación arqueológica del México prehispánico nos revela, en efecto, aspectos importantes y mal conocidos de escritores como Sigüenza y Góngora y Alzate, interesados en el estudio de nuestros monumentos antiguos; subraya la importancia del estudio sobre “las dos piedras” de León y Gama, “el primer arqueólogo mexicano”, y enlaza estos y otros pasos iniciales de aquellas investigaciones con la formación de la idea de la mexicanidad en la segunda mitad del siglo XVIII. La Historia del padre Clavijero es la culminación de esta corriente de reivindicación de la cultura antigua. Lejos de su patria, era natural que se avivara en el sabio jesuita su amor por México. La nostalgia y el despecho suelen enardecer los sentimientos. Pero él no se limitó a voces declamatorias sino que salió al paso de los detractores de las antiguas civilizaciones americanas y realizó la primera síntesis de cuanto en su tiempo podía saberse acerca de nuestra historia antigua.

En realidad, arqueólogos y humanistas tenían un mismo objetivo, el del conocimiento y ponderación de la cultura antigua como base de la mestiza que entonces se creaba. Así lo reconoció también Ignacio Bernal cuando, a propósito del indigenismo de su maestro Alfonso Caso, definió rotundamente el móvil social y aun patriótico que mueve al investigador de los monumentos de nuestra antigüedad india:

la arqueología en México —escribió Bernal— no es simplemente una investigación histórica o académica, por mucho que ello es suficiente razón para hacerla, sino que al descubrir la civilización indígena se demuestra mejor que en ninguna otra forma la capacidad de los herederos de quienes pudieron erigirla. Es además obra eminentemente patriótica no sólo porque destaca una de las más puras glorias mexicanas sino porque nos permite, al entender esa otra mitad de nuestro ser, entendernos mejor a nosotros mismos y al México que nos toca vivir.

Desde hace un poco más de un cuarto de siglo, cuando aún preparaba su doctorado en arqueología, hasta la fecha, nunca ha interrumpido Ignacio Bernal la publicación de sus estudios y nada lo ha desviado de la especialidad que eligió tras breves titubeos juveniles. Ni las labores académicas, administrativas y diplomáticas a que se ha visto llamado, y que en algunos casos han sido absorbentes y de responsabilidad, ni los honores que ha recibido ni la solicitación que hacen de sus luces tantas instituciones del mundo, nada lo ha distraído de la fidelidad a su vocación. Y desde el principio de su carrera, como si fuera una regla de salud intelectual, ha alterado las exploraciones de campo con los escritos y las actividades académicas. Esta fidelidad y esta laboriosidad, en verdad excepcionales, donde lo habitual suele ser la inconstancia y la versatilidad, este saber rehuir las tentaciones del poder o la dulzura de la molicie son el secreto que explica, al cabo de los años, una obra y una autoridad.

Pero si los dos centenares de trabajos, mayores y menores, publicados por Ignacio Bernal tienen una significación, existen entre ellos algunos que, a mi parecer, concentran sus aportaciones más destacadas a la antropología y a la arqueología mexicana. El primero de estos trabajos es una visión panorámica de la cultura del México antiguo, que su autor ha venido rehaciendo, rectificando y ajustando, al menos en cuatro versiones. Aunque cada una de ellas responde a exigencias diversas, su propósito principal sigue siendo el mismo: exponer los orígenes, el desarrollo y el fin de las culturas prehispánicas de Mesoamérica, entendidas como una sola civilización. La primera de estas versiones, el Compendio de arte mesoamericano (1950), que es también el primer estudio extensa de Bernal, ofrece una interpretación unitaria y audaz para las ideas de la época, de una evolución múltiple y compleja. Esta misma interpretación, más ajustada en su aspecto documental, reaparece en Tenochtitlan en una isla (1959) y, en la versión corregida de este ensayo, de 1972, se ha convertido en una de las síntesis más afortunadas sobre el tema. Casi todo lo importante que se sabe acerca de nuestras antiguas culturas se ha reducido a sus líneas esenciales en las que no se advierte a pesar de ello ningún esquematismo y, por el contrario, sólo se presenta un relato terso y viva; animado por divertidos o dramáticos pasajes de documentos indígenas. El acento se ha puesto sobre todo en las culturas olmeca, teotihuacana y mexica. Este mismo esquema básico aparece ya en un texto de 1961, “El arte antiguo”, que escribió Bernal para la segunda edición de la obra colectiva México y la cultura, y ordena también la más reciente versión de este panorama, que inicia la excelente Historia mínima de México(1973). Bernal tuvo en este caso la exigencia de exponer, en un texto breve, “única y exclusivamente lo que considerarnos el cauce central de nuestra historia”, como dice la Explicación del volumen. Tal exigencia requería un enorme esfuerzo de simplificación. Sin embargo, mientras en las versiones anteriores había aún un lugar para la cultura maya, en esta síntesis se la ha dejado a un lado. Una de las concepciones más importantes, y sin duda discutibles, del doctor Bernal acerca del desarrollo de la civilización mesoamericana es precisamente que esta civilización se articula en torno a tres culturas principales, a la olmeca, la teotihuacana y la mexica, y que la maya no es un tronco autónomo sino una cultura posiblemente descendiente de la olmeca y paralela y en muchos aspectos ligada a la de Teotihuacán. Sólo el tiempo y un conocimiento más preciso de estas cuestiones decidirán la validez de tal interpretación.

Después de este ciclo de panoramas, la segunda obra de Bernal cuya importancia deseo subrayar es otra de índole muy diversa, pues mientras aquéllas eran obras de divulgación ésta es puramente académica, una obra de consulta para investigadores, en suma, la enormeBibliografía de arqueología y etnografía (1962) de Mesoamérica y el norte de México. Refiere su autor que en 1952 se propuso elaborar una modesta bibliografía para su uso personal, que le ahorrara el tiempo que suele perderse “en buscar y rebuscar una referencia a lo largo de infinitos tomos”. Pero una vez iniciados los apuntes, que pensaba concluir en un fin de semana, percibió la exigencia de aumentar las pretensiones de su empresa, que llegaría a contener cerca de 14 mil fichas y que sólo concluiría y publicaría diez años más tarde. El gracioso epígrafe que lleva la introducción de la obra dice que no hay en el mundo suplicio que castigue mejor a quien haya cometido los más odiosos crímenes que ponerlo a componer un diccionario. Con todo, podría añadirse que cuando estas obras ingratamente laboriosas que son las bibliografías están hechas con tanto cuidado y tan bien organizadas como la de Ignacio Bernal, ganan para su autor un múltiple y silencioso reconocimiento. No es costumbre citar entre las fuentes de un estudio la bibliografía que lo guió pero si servirse de ella. Y tiene razón Bernal en recordar a su ilustre antepasado don Joaquín García Icazbalceta, autor de la memorable Bibliografía mexicana del siglo XVI, como inspirador de su obra.

Quiero mencionar también, entre las obras representativas del doctor Bernal, el ensayo titulado “Notas preliminares sobre el posible imperio teotihuacano” (1965), que, a pesar del carácter de esbozo que su autor le reconoce, ofrece concepciones cuya lucidez está siempre atemperada por el rigor lógico y por un conocimiento entrañable del problema. Acaso los tratamientos posteriores más severos tengan que ajustar aquí y allá este esbozo que seguirá siendo un excelente ensayo de especulación científica.

El último libro de Ignacio Bernal que deseo destacar es una obra de madurez, la monografía que dedicó a El mundo olmeca (1968). La más antigua de nuestras culturas es también la más recientemente descubierta, y por ambas razones, de la que se tienen nociones más escasas. En este volumen su autor acopia y organiza el cúmulo de investigaciones y teorías parciales que se han escrito sobre el tema a partir de 1929, y sobre todo, propone una visión unitaria acerca de esta cultura y su posible significación como antecedente de la teotihuacana y la maya. Por hoy, es el estudio más importante que existe acerca del mundo olmeca y el que ha integrado una imagen, tan completa como lo permiten los datos conocidos, acerca del singular pueblo que fue probablemente iniciador de la civilización mesoamericana.

Al principio de este volumen, el doctor Bernal nos informa que contempla la redacción de una historia de la civilización mesoamericana, desde sus inicios hasta su fin en 1521 y que, dentro de este proyecto, el estudio de El mundo olmeca es la primera parte a la que seguirán otros tomos que tratarán del mundo clásico, de la época tolteca y la final. Hacemos votos porque la laboriosidad que lo distingue le permita coronar su obra y dar fin a este proyecto tan importante y en el que en realidad ha trabajado desde hace un cuarto de siglo.

Algunos expositores de cuestiones antropológicas o arqueológicas suelen inclinarse en ocasiones hacia dos extremos por igual inoperantes. Unos prefieren cierto esquematismo científico que todo lo reduce a horizontes, períodos, cultivos, construcciones, utensilios y técnicas de elaboración y diseño, mientras que otros se entregan a la fascinación de la búsqueda de las estructuras míticas, de las significaciones simbólicas y de las sutiles correspondencias que de pronto transfiguran en complejos sistemas mentales los hechos o rasgos aparentemente más nimios. Que es con mucho preferible un equilibrio entre los excesos de una y otra tendencia lo muestran en la práctica estudios como los de Ignacio Bernal. Ciertamente, él se muestra más bien cauto con el resbaladizo mundo de la simbólica y de las interpretaciones psicológicas, pero en cambio, en esferas más amplias, nos propone secuencias y evoluciones de culturas dentro del ámbito mesoamericano que concibe como un continuo. Y en lugar de las descripciones y las enumeraciones impersonales, prefiere una ciencia que no aísle la arqueología de la vida que una vez tuvieron vestigios y testimonios. Felizmente para sus lectores, el doctor Bernal es un científico que considera el mundo remoto que estudia con minucioso conocimiento, pero también con entusiasmo, con amor, y con humor e ironía si vienen al caso. Es un testigo que reacciona constantemente ante un mundo que nunca deja de ser viviente para él.

Adviértase, por ejemplo, en el siguiente pasaje acerca de las figuras femeninas de Tlatilco, cómo va animando la descripción tipológica con observaciones que devuelven vida, pasiones y alegría a los objetos del pasado.

Las figurillas de esta época y de la siguiente —escribe— son pequeñas, casi siempre sólidas, hechas a mano. Los rasgos de la cara se señalan por medio de incisiones más o menos anchas, o bien añadiendo al núcleo de barro que forma el cuerpo y la cabeza, pequeños fragmentos, “pastillas”, que indican los ojos, la nariz, la boca o cualquier otro elemento que se desea resaltar. Están casi siempre desnudas; hay algunas, por ejemplo, que sólo tienen un collar; otras más púdicas llevan un taparrabo o una pequeña enagua. A veces más coquetas, se adornan con pulseras, ajorcas y orejeras. Es indudable que a las mujeres de todos los tiempos les ha gustado pintarse: algunas figuritas arcaicas tienen los labios rojos, la cara amarilla y en el cuerpo dibujos de diversos colores. El pelo está cuidadosamente peinado y frecuentemente llevan encima un turbante, a la manera oriental. Una mujer del valle de Puebla evidentemente se vestía con modistos caros: lleva sombrero adornado con flores y pájaros.

El pasaje que acabo de citar es un buen ejemplo de descripción científica “animada”, pero pudiera serlo también de estilo literario. Uno es ciertamente el lenguaje artístico que comunica intuiciones emotivas e imaginativas y aspira a ser en sí mismo una creación, y otro el lenguaje de la comunicación racial que transmite, al través del cristal de un lenguaje más o menos invisible, la realidad o los conceptos. Pero aun el científico, como lo señaló muy bien Alfonso Caso, puede recurrir al lenguaje de “la imaginación y la pasión para reconstruir, aunque sólo sea en la mente de los demás, un mundo cargado de vida que ya no es'”. Así pues, tanto para la expresión científica como para la propiamente literaria se requiere un estilo y es preciso en ambos casos resolver problemas de lenguaje para decir clara, orgánica y expresivamente lo que se pretende.

Al principio del discurso que acaba de pronunciar, el doctor Bernal se refiere con cierta ironía a “la pésima tradición que supone sin importancia el estilo en que escribe un arqueólogo”; pero en realidad, él nunca ha olvidado que la pulcritud científica implica también la del lenguaje y que para lograrla se requiere una ardua lucha que nos libre de los riesgos del desaliño y la confusión.

Por la importancia científica que han alcanzado sus obras para el conocimiento de nuestro pasado y por la limpieza y eficacia de su estilo, la Academia Mexicana vuelve a una tradición y recibe con honor y júbilo al arqueólogo Ignacio Bernal.

Más discursos de ingreso

Donceles #66,

Centro Histórico,

alcaldía Cuauhtémoc,

Ciudad de México,

06010.

(+52)55 5208 2526

® 2024 Academia Mexicana de la Lengua