Multimedia

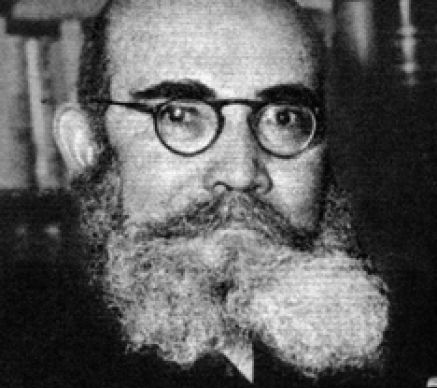

Ceremonia de ingreso de don Ángel María Garibay K.

Presídium

Discurso de ingreso:

Verdad de la ficción. Acotaciones a un triálogo

Faustos y nefastos son los días del hombre. Como si las hilanderas fatales de la fábula, exactas personificaciones del vivir humano, dejaran caer en su trama un hilo de oro, que en la trigueña urdimbre de la vida hiciera resaltar los resplandores. Días que la sombra hace más lóbregos, quedan cortados por un haz de luces que aclaran nuestros pasos.

Hoy es para mí uno de estos áureos días. Llego, señores, a la puerta de esta institución insigne, una y multiforme en sus ramas abiertas sobre nuestra estirpe. Llego, no llamando con alardes de suficiencia, sino traído por vuestra bondad. Nunca había comprendido cómo la benevolencia y la nobleza de alma hace miopes a los entendidos: esta ocasión me hace comprenderlo. Próceres manos, en número mayor del que piden vuestros estatutos, firmaron una petición para mi ingreso: todos vosotros me habéis acogido, indulgentes y esperanzados. Indulgentes, para un pasado que no trae sino espigas vanas; esperanzados para el porvenir, pues esta distinción vuestra me urge a trabajar más, y más ahincadamente, en el campo de nuestra lengua y de nuestras letras castellanas. Cuando nacemos a la vida, no venimos nosotros, sino que somos traídos. Pero cuando nos damos plena cuenta de lo que es para nosotros la vida, la amamos a ella, y agradecemos a los que fueron instrumentos del iniciarse de nuestra existencia. De igual modo yo: cuando, sin pensarlo, sin pretenderlo, y, no hay por qué hacer reticencias, aun sin quererlo, fui designado por esta alta elección, he percibido el don que se me hace, y me inclino agradecido ante los que así me han honrado, no para premiar lo que no existe, sino para alentar lo que debe existir.

Verdad es que personas de ligero juicio, aunque de muy benévola intención, me han atribuido conocimientos casi legendarios. Y no puedo negar que mi curiosidad insaciable me ha hecho asomarme a muchos abismos. Pero de ahí he sacado menos que el perfume que se lleva una mariposa, cuando en una flor fragante se detiene. Y para calificar estos conocimientos de “recónditas y peregrinas sapiencias”, que dijo uno de vuestros más ponderados miembros, ya hace mucho tiempo que he escogido uno de los pocos versos que quedaron del poema satírico que se atribuye a Homero, del perdido Margites. Verso que pudiera servirme de epitafio:

Poll’epístato érga, kakós d’espítato pánta:

“Aunque supo muchas cosas, todas las supo muy mal

Verdad es que, según un dicho de saber muy hondo, “el amor cubre la muchedumbre de los defectos”. Y el amor a nuestra lengua y a nuestras letras brotó en mí con la infancia. Pocos libros había en mi casa, pero fue mi fortuna haber casi comenzado a leer en los escritos de Sta. Teresa y de Fr. Luis de León, libros que no me han dejado jamás en el curso de mi ya no corta vida. De ahí mis fuegos para la lengua de veintidós pueblos. Y, si, como uno de vuestros más conspicuos miembros dijo: “me fue concedido el don de lenguas y el don de lengua”, —¡y él encerró en la frase última toda la malicia que puede contener! —, esa lengua mía ha sido siempre la castellana. Allá en remotos tiempos mis ancestros hablaron otras lenguas. Unos, el vasco indómito; otros, el náhuatl maravilloso, o acaso el matlatzinca, tan indómito como el vasco. Cuatro siglos hace que hablamos ya solamente la lengua de Castilla, y ha tenido tiempo de fermentar en nuestras venas la sangre, para curarnos de exageraciones y de extremos. Cuatro siglos de mexicanidad hacen que ni haya adoración del hispanismo, ni idolatría de lo indígena. Una unidad vital hay en mi sangre, y una unidad vital hay en mi desmedrada cultura. Pero ésta, sea la que fuere, pobre y mezquina, “invoca a Jesucristo y se expresa en español”, para remembrar el pensamiento de uno de los poetas máximos de nuestra lengua.

Es lo único que traigo, señores académicos: un amor sin medida a nuestra lengua; una entrega sin límites a nuestras letras. Como los israelitas al salir de Egipto, yo pretendo despojar las culturas extrañas, antiguas y modernas, para enriquecer la grandeza de mi solar nativo. Recibidme como soy, anheloso de labor, parvo en los esfuerzos, pero enorme en los sentimientos.

Cumplido este primer deber que la gratitud me impone, habría de llenar otro: elogiar a mi antecesor en esta silla. Pero también a mí, como a otros de los dignísimos miembros que me han antecedido, me toca ser el primero en esta ampliación del número de cátedras y tribunales. Cátedras en que la verdad lingüística “limpia, fija y da esplendor” a la lengua. Tribunales de autoridad, que reprimen y se empeñan en desfacer los entuertos con los que los fementidos malandrines deturpan la belleza de la Dulcinea del idioma, por amores sajonizantes o bárbaros. No tengo ancestro en esta silla. Las palabras de alabanza para el inexistente miembro habrán de dar sobre la institución en su conjunto y en su amplitud histórica. Muy breve seré en loarla, antes de pasar al tema central de mis palabras.

No sin divino instinto, el Marqués de Villena, émulo de las glorias de su nombre, inició en 1713 la Academia de la Lengua Española. Puso su sello real Felipe V, el 3 de octubre del año siguiente. Imitación acaso de la Francesa, la Española ha sido más feliz que ella. Fructificó en todas las naciones de habla hispana. Los pueblos que habían roto su vínculo político no podían romper el vínculo de la lengua, ni de la cultura. Fue la razón de que se pensara en instituir en la América de nuestra raza centros que, manteniendo su elevada autonomía, tuvieran las naturales ligas que una misma lengua impone. En noviembre de 1870 se instituyeron nueve Academias en el continente americano. A México cupo la honra de reunir su grupo en 1875.

Los nombres iniciales, aunque no todos lograran recibir la honrosa distinción, porque a ella se anticipó la muerte, fueron blasones de nuestras letras. El Presidente de la República, Lerdo de Tejada, un obispo, un deán, como presagio de las sotanas en la Academia. Y además de ellos, un Arango y Escandón, que abrió antes que nadie, los secretos del proceso de Fr. Luis de León; un García Icazbalceta, venerable por su sabiduría y por su caridad; un José Fernando Ramírez, benemérito de nuestra cultura en el campo en que menos se estima, que es el de preparar y conservar los documentos para nuestra historia. Con ellos, Segura, Collado, Cardoso. Antes de entrar a la Academia, cruzaron los umbrales de la muerte el deán Moreno y Jove, y D. José Fernando Ramírez. Para llenar su hueco y para ampliar la majestad de esta institución fueron elegidos los Sres. Pimentel, Roa Bárcena, Ángel de la Peña, Peredo y Orozco y Berra.

El límite de tiempo me impide decir una palabra de alabanza en honor de aquellos fundadores. Me bastará recordar dos circunstancias. Tienen un lugar eximio los investigadores de nuestro pasado mexicano. No solamente García Icazbalceta, “padre de toda erudición”, sino Pimentel y Orozco y Berra. Son los que más admiro, acaso por haber sido tocado por los mismos fuegos que a ellos enardecieron. Pimentel, el que hace catálogo erudito y discreto de nuestras lenguas indígenas, y da principio a las investigaciones sistemáticas y orgánicas acerca de nuestra herencia literaria. Orozco y Berra, que en síntesis magnífica hace la exposición de la grandeza mexicana, antes de la llegada de Cortés. En ellos veo mi marca y a ellos sigo en este derrotero. Pero también al P. Segura, discreto estudiante de las lenguas de Oriente, y al gran poeta Roa Bárcena, que tan a fondo entró, con sus preciosas Leyendas Aztecas, por caminos por donde yo he andado. A todos ellos los saludo con veneración y dejo sobre sus tumbas una corona de laureles y de asfódelos.

La otra circunstancia es que las púrpuras episcopales y las negras sotanas vienen a matizar la asamblea. Tradición que ha perdurado. Si junto a Lerdo de Tejada vimos a Ormaechea, obispo de Tulancingo, hoy día vemos al Primado de México en efusivo abrazo con nuestro dilecto colega D. Martín Luis Guzmán. Cumbres junto a cumbres jamás pueden tocarse. ¿Chocarán un día, acaso, por apocalíptico que ese día sea, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl? Regios y nevados ambos, son independientes en su altura. Esta conducta consuela en un mundo de incomprensiones y de diferencias, en que los hombres por el solo color de su piel son discriminados, ¡cuánto más por el color de sus pensamientos!

Una lengua y una mente sólo pueden tener un germen único: un amor. El amor humano, cuando no cabe en los corazones el amor divino.

Cumplido este doble deber, voy, señores, a perfilar ante vosotros el esbozo de un libro. Porque exigiera un libro el tema que me he propuesto tratar ante vosotros. Hay un poema, que es para quien habla nuestra lengua, el que sigue en valor a la Biblia. Poema de la raza, sagrario del idioma, tiene todos los simbolismos ingénitos, con tal que sepamos desentrañarlos. Es un poema en prosa; un poema que hace reír y que hace pensar. Toda la galanura de la lengua y todo el saber de la raza se hallan florecientes en él. Lo escribió un mutilado, y su pluma ha mansamente dominado a todos los pueblos.

Hoy, que las filosofías se combaten y se entrechocan y, al dar una contra otra, se deshacen cual pompas de jabón, quisiera buscar en el Quijote la adumbración de un problema filosófico, que puede ser bifásico, como la estatua de Jano, o la de nuestro Tezcatlipoca en su adoratorio de la vieja Tenochtitlan, en el sitio en que se llamaba Necoc Ixe: con cara para un lado y otro.

¿Cuál es el valor de la fantástica creación del artista?

¿Qué ideal propone al mismo vivir humano?

Fácil es de ver que no es posible hacer más que insinuar pensamientos. Haberlos sacado de la mina de Cervantes puede ser mi único acierto de esta noche.

i

Hay en los capítulos 49 y 50 del Quijote, en su I Parte, una de las más regocijadas escenas. Pero también una de las más llenas de sentido filosófico. Hago el resumen de los hechos, para entrar al análisis de los pensamientos.

Sacaron a D. Quijote de la jaula. Fue y se alejó un poco, y vino más aliviado. Allí lo aborda el canónigo de Toledo, que lo había venido acompañando, y con discretas palabras, muy de leer en su conjunto, pero que yo daré aquí solamente en resumen, defiende la tesis de la inanidad y vacío, fuera de la perniciosa y mendaz influencia en las mentes, de los libros de ficción literaria. Dijo en sus más sólidas razones el canónigo, con la ampulosa y campanuda forma que ellos suelen:

¿Cómo es posible que haya entendimiento humano que se dé a entender que ha habido en el mundo aquella infinidad de Amadises y aquella turbamulta de tanto famoso caballero, tanto emperador de Trapisonda, tanto Felixmarte de Hircania, tanto palafrén, tanta doncella andante, tantas sierpes, tantos endriagos, tantos gigantes, tantas inauditas aventuras, tanto género de encantamientos, tantas batallas, tantos desaforados encuentros, tanta bizarría de trajes, tantas princesas enamoradas, tantos escuderos condes, tantos enanos graciosos, tanto billete, tanto requiebro, tantas mujeres valientes y, finalmente, tantos y tan disparatados casos como los libros de caballerías contienen? De mí sé decir que cuando los leo, en tanto que no pongo la imaginación en pensar que son todos mentira y liviandad, me dan algún contento; pero cuando caigo en la cuenta de lo que son, doy con el mejor dellos en la pared, y aun diera con él en el fuego, si cerca o presente lo tuviera, bien como merecedores de tal pena, por ser falsos y embusteros y fuera del trato que pide la común naturaleza, y como a inventores de nuevas sectas y nuevo modo de vida, y como a quien da ocasión que el vulgo ignorante venga a creer y a tener por verdaderas tantas necedades como contienen. (Cap. 49).

Calla atento D. Quijote cuando habla el canónigo; calla y reposa, cuando de hablar se dejó. Por buen espacio lo está mirando y luego, con breve diálogo, le repite la suma de los argumentos y le pide que le diga si es tal el tenor con que los propuso. El canónigo asiente, y, ya seguro el caballero de que da en lo que el otro propuso, arremete en su contra, con esta sañosa invectiva.

Pues yo hallo por mi cuenta que el sin juicio y el encantado es vuestra merced, pues se ha puesto a decir tantas blasfemias contra una cosa tan recebida en el mundo, y tenida por tan verdadera, que el que la negase, como vuestra merced la niega, merecía la mesma pena que vuestra merced dice que da a los libros cuando los lee y le enfadan. Porque querer dar a entender a nadie que Amadís no fue en el mundo, ni todos los otros caballeros aventureros de que están colmadas las historias, será querer persuadir que el sol no alumbra, ni el hielo enfría, ni la tierra sustenta. (ib.).

Y sigue una galanísima exposición, en que baraja y revuelve, en bella y asombrosa mezcla, la verdad con el ensueño, la historia con la fábula. Y da fin con estas palabras sentenciosas:

Hazañas tan auténticas y tan verdaderas, que torno a decir, que el que las negase carecería de toda razón y buen discurso.

Admirado, el canónigo cede terreno. Da por hecho la historia de los Pares de Francia, aunque allí él mismo flaquea de su solidez histórica. Pone dudas a la existencia de la clavija del Conde Pierres, junto a la silla de Babieca en la armería de los reyes. El caballero se afirma; de mal grado el canónigo le concede, y renueva su ataque contra las locuras de la fantasía:

Mas puesto que conceda que está allí, no por eso me obligo a creer las historias de tantos Amadises, ni las de tanta turbamulta de caballeros como por ahí se cuentan, ni es razón que un hombre como vuestra merced, tan honrado y de tan buenas partes y dotado de tan buen entendimiento, se dé a entender que son verdaderas tantas y tan extrañas locuras como las que están escritas en los disparatados libros de caballerías. (ib.).

Defiende D. Quijote la validez de la ficción, por la aprobación de los reyes que dejan correr impresos tales libros y por ser aceptada de grandes y pequeños:

¿Habían de ser mentira, y más llevando tanta apariencia de verdad; pues nos cuentan el padre, la madre, la patria, los parientes, la edad, el lugar y las hazañas, punto por punto y día por día, que el tal caballero hizo, o caballeros hicieron? ¡Calle vuestra merced, no diga tal blasfemia! Y créame que le aconsejo en esto lo que debe de hacer como discreto; si no léalos y verá el gusto que recibe de su leyenda. (Cap. 50).

Ahora, volando en las esferas de su ficción, hace el brillante cuadro de la historia del Caballero del Lago, con colores y hechos que ningún pintor o poeta sobrerrealistas han podido imitar. Ya se perdió en las nubes, y cuando a tierra baja, deduce la enseñanza:

No quiero alargarme más en esto, pues de ello se puede colegir que cualquier parte que se lea de cualquier historia de caballero andante ha de causar gusto y maravilla a cualquiera que la leyere. Y vuestra merced créame…; lea esos libros y verá cómo le destierran la melancolía, si la tuviere, y le mejoran la condición, si acaso la tiene mala. (ib.).

Llevado de su fantasía, cae en la cuenta de sus promesas y afirma que todas aquellas hazañas lleva a cabo para hacer bien a sus amigos, “especialmente a este pobre de Sancho Panza, mi escudero, que es el mejor hombre del mundo”.

¡A buena puerta llama! El socarrón de Sancho acude a la alusión, y promete todo cuanto él es para lograr lo que ambiciona. Le pone su reparo el canónigo y cierra el bonachón este maravilloso diálogo con esta tirada, en que se pinta la mente de la inmensa muchedumbre de los hombres:

No sé esas filosofías; mas solo sé que tan presto tuviese yo el condado como sabría regirlo; que tanta alma tengo yo como otro, y tanto cuerpo como el que más, y tan rey sería yo de mi estado como cada uno del suyo, y siéndolo, haría lo que quisiese; y haciendo lo que quisiese, haría mi gusto; y haciendo mi gusto, estaría contento; y en estando uno contento, no tiene más que desear, y no teniendo más que desear, acabóse; y el estado venga y, a Dios, y veámonos, como dijo un ciego a otro (ib.).

Tal es, señores, el cuadro, y tales los discreteos resumidos, que yo quisiera ahondar ahora con vosotros. ¿Qué tenemos ahí de trascendente? ¿Qué puede sacar de ahí el filósofo, si no anda al nivel de Sancho; de todas esas palabras, sin duda bien dichas, pero quizá no tan verdaderas?

ii

Hasta donde yo alcanzo, no ha habido aún quien, guiado por los principios y métodos de Freud y Jung, de Stekel o Frazer, haya hecho el psicoanálisis de los dos famosos personajes de esta epopeya, ahondando en su contenido humano. Ni el sitio, ni la ocasión es para hacerlo, pero debemos vislumbrar, al menos, las realidades que bajo el manto dorado de la ficción se encubren.

Tres disposiciones mentales se descubren en estos capítulos. La del canónigo, que apela a la razón para defenderse del absurdo; la del caballero, que no tiene más norma que su propia fantasía; la del escudero, que, guiado por su instinto, atiende sólo a su interés.

Razón, fantasía, instinto, ¿cuál de las tres fuerzas debe normar la vida? ¿De cuál de estos mundos debe ser habitante y tributario el hombre?

Toda la historia de la cultura humana gira en torno de este problema. Épocas hay en que prima el instinto. Dicen que son las primitivas. No debemos creerlo; en todo tiempo Sancho levanta la cabeza sobre el mundo y busca su contento y felicidad en los bienes materiales, olvidando u omitiendo otros. Y Sancho duerme en el corazón de cada individuo, como duerme en el seno de cada pueblo y en las entrañas de cada época.

Pero tenemos el otro extremo. El canónigo de Toledo, con sus negras hopalandas, con la dignidad acartonada de su carácter, con la mesura de sus estudios, es la voz de la razón. De esa razón marmolizada en su frialdad, austera y rígida, seca y escuálida. Según él, todo lo que no entra en los moldes algebraicos de la mente forjada en Aristóteles, encarcelada en la Escolástica, es fuera del trato que pide la común naturaleza. Finge el Toledano que el hombre es sólo entendimiento. Que no hay en él sino luz de principios y cimiento de verdades. No importa que le gusten las ficciones. Si las ficciones son extrarracionales, si se alejan un ápice de los moldes que él mismo ha forjado para el pensamiento, las condena irremisiblemente.

Mi colega el canónigo de Toledo hace tiempo que se entronizó en el mundo. Es él quien preside la frialdad del siglo de la razón. Es él quien, si se trata de la historia, dice con suficiencia:Quod non est in monumentis, non est in historia, aunque la vida grite lo contrario. Es él quien, de una línea, saca una construcción, o de un fragmento de cerámica reconstruye un mundo. Es el espíritu de la cultura moderna, que llega, siguiendo sus cálculos, hasta la relatividad, bien relativa, de Einstein. Espíritu matemático, que solamente mide, pesa, calcula y rígidamente aplana las mentes con la mole de la realidad material. Lo que no ve, lo que no palpa, lo que se niega a entrar en sus dominios, para él no existe. El dato, el documento, la base… ¡he ahí lo único a que aspira! Es el mundo moderno, que ya no adora al becerro de oro de las faldas del Sinaí, que al menos era un símbolo y el símbolo es una creación humana; pero está de rodillas ante el átomo. Allá lo ha conducido la primacía exclusiva de su inteligencia.

Pero el hombre no es inteligencia, como tampoco es instinto. Ni el escudero, que sueña con el placer de su condado; ni el canónigo, que aunque medrosamente lee las obras fantásticas y en ellas se complace, las desdeña y condena al fuego, porque no entran en los moldes de su razón. El hombre es Don Quijote: la fantasía lo rige, la fantasía lo crea.

Cuando vemos al caballero partir de un supuesto y crear un mundo, es cuando vislumbramos lo que es la obra de los universos. Una proyección de la mente, una transfusión del amor, una iluminada lluvia hacia afuera de la belleza acumulada dentro. Si el hombre es una imagen viva de la divinidad, tiene que imitar su modo de acción. Y la teología cristiana, que es una de las cumbres del pensamiento buscando el misterio, ha definido la creación de los mundos como una reverberación hacia afuera de lo que yace en la simplicidad de una vida dentro.

El caballero toma el dato, pero sobre él elabora un universo. D. Quijote deja las normas de la razón, pero crea otras normas. El mundo de D. Quijote no es como el del canónigo, ni como el de Sancho. Uno busca líneas, el otro busca volúmenes. D. Quijote sabe volar en su locura, porque va en pos de lo que es nuevo y renueva.

¿Seré, entonces, uno de los negadores de la razón, o uno de los desdeñadores del instinto? No, señores; lo que proclamamos, siguiendo la lección que aquí nos deja Cervantes, es que en la vida humana tiene la primacía la imaginación, elevada por la mente y sobrepuesta al instinto. Y toda la empresa está en unir en una sola persona esta trinaria división de valores. Si pudiéramos hacer de D. Quijote y de Sancho y del canónigo de Toledo una sola mente, un solo corazón, una sola persona, tendríamos resuelto el problema de la verdadera cultura humana y de la verdadera perfección personal.

Pero es acaso el sino de los hombres andar siempre en división de fuerzas. A unos agobia el instinto, y solamente imitan a Sancho. A otros, encarcela la razón y son una reproducción del canónigo de Toledo. Muchos hay que sienten los ímpetus de la elevación por la fantasía, pero se doman a la razón, o al instinto. Más que en su jaula hubiera quedado preso D. Quijote, si se hubiera dejado dominar por el sentido práctico de Sancho, o el racional moderamiento del canónigo. D. Quijote es inmortal porque supo vencer al canónigo y al escudero. La primacía no es del entendimiento, ni del instinto: es de la fantasía. La cultura no ha sido creada por los sabios, no ha sido creada por los convenencieros ni los interesados. La han creado los poetas y los filósofos. Y los poetas y los filósofos son la prole de D. Quijote.

Pero debemos sacar aún algunas consecuencias.

iii

La creación literaria y la construcción filosófica parten de la razón y a la razón regresan, pero el círculo que recorren va por los caminos de la imaginación. La creación del arte es un reflejo. Y todo reflejo supone una fuente, en que las dispersas líneas se vuelven una sola. Para captar la idea madre, como Platón pudiera llamarla, es necesaria la medida intelectual. Pero si la mente sólo repite lo que halla, apenas logrará hacer un inventario. La mente humana, al captar la realidad, tiene que ser como los policromos cristales de un vitral gótico: una luz, un reflejo solar, se viste de mil colores. Y la luz única, incolora, inasible, se hace roja como la sangre, o verde como el prado, o se reviste del color de oro de las frutas del jardín de las Hespérides. Y esa variedad de colores es la que hace a la obra humana personal, nueva y original. Hay un inmenso abismo, sin embargo: los colores pueden reproducirse en los vitrales; jamás se reproducen en las mentes creadoras. Cada una es un singular irrepetible, cada una es un universo. Podrá volverse a tratar el mundo de Homero: nadie lo tratará otra vez con las mismas luces de Homero. Volverá alguno, si emula a los gigantes, a escribir una Divina Comedia: nadie podrá encerrar en el vaso de su mente y de su corazón la nébula irisada de candores, o asomada a los fuegos del abismo, que hace único a Dante.

Así lo ve el caballero de las verdes fantasías. Sobre un dato escuálido que allega en sus lecturas, alza la construcción maravillosa de sus imaginaciones. Es poeta el buen Alonso Quijano en el momento en que su fantasía traslada a los oídos, con un lenguaje cálido, aquel bullente lago en cuyas entrañas acumula todas las riquezas que hurtó a sus libros de caballerías. Y en su locura sin igual, entusiasmado con sus propias creaciones, percibe aún la música, saborea el manjar, siente las solicitaciones de la hermosura durante el imaginario reposo de la siesta.

Sólo es feliz el hombre cuando emula a D. Quijote. ¿No lo fuimos de niños, cuando las arenas se nos hacían perlas, o las nubes, ángeles? ¿Qué es la creación del eterno poeta que es cada joven, sino la luz de la fantasía, que convierte en esmeraldas vivientes unos ojos verdes, en granates tibios la púrpura dulcísima de unos labios? La razón dirá que ojos y labios son apenas unas cuantas moléculas de carbono, con sus mezclas de fósforo, de azufre, de hierro… ¡no sé cuántos más químicos ingredientes! Es que la fantasía capta la belleza y la belleza enciende el amor, y la belleza y el amor crean un mundo nuevo. Aun en la edad madura, somos felices si guardamos la mentalidad de D. Quijote. Por mucho que Sancho se cuele en nuestro corazón, soñamos siempre con la corona de laurel, que es un puro símbolo; en el aplauso, que es puro viento agitado por las manos; en una palabra que dora el alma, cuando el alma se sentía negra. El dinero mismo, semejante al lago de D. Quijote, encubre bajo la prosaica superficie la suma de bellezas que promete la posibilidad que nos brinda su símbolo.

El hombre es un esclavo de la fantasía y ha elevado esta civilización hodierna sobre ficciones. Ficciones de tratados, ficciones de leyes, ficciones de divisas económicas, ficciones de ensueños, ficciones de esperanzas. Si la razón puede acaso ser esclava, la fantasía creadora es la única reina.

No suenen iconoclastas mis reflexiones. La negación de la primacía de una facultad que en un momento de evasión puso Aristóteles como constitutivo de la esencial humanidad, no es sino el reconocimiento, amargo, si se quiere, de la realidad de la vida. No es el hombre un zoón logikón, animal racional: es un zoón fantastikón, animal imaginativo. La golondrina, arquitecto natural, jamás dejó de fabricar de igual modo su nido, porque la guía una razón, aunque no sea la suya. El hombre puede superar a la golondrina con la floración de todas las culturas, porque sobre la razón misma lleva una antorcha de intuiciones, y esa antorcha la enciende y la pone en sus manos la fantasía.

Aún tenemos que recoger otras espigas.

iv

Yo no sé, señores, si ha habido alguien que llore ante sus cálculos matemáticos. No sé si la profunda indagación de los secretos del mundo físico, o del mundo astronómico, haya dado alguna vez consuelos al doliente, o haya mejorado, de modo directo, el torcimiento de un criminal. Creo que, al menos, puedo dudarlo. Pero cuando oigo a D. Quijote decir que leer estos libros, engendro de la imaginación, “destierra la melancolía que tuviere uno, y le mejora la condición si acaso la tiene mala”, comprendo el valor íntimamente transformador de la obra de creación artística.

De sí mismo dice el caballero:

De mí sé decir que después que soy caballero andante, soy valiente, comedido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajos, de prisiones, de encantos.

Tiene razón. La exaltación de la fantasía en pos de un ideal acaso falso —¿cuántos ideales de los hombres son verdaderos?—, es la que construye los mundos; lo mismo los interiores, en que el corazón se refugia, que los exteriores que se empeña en crear. El sueño, el sueño que se manifiesta en los hechos que inspira, ha constituido la médula de la historia humana. No sólo en la tragedia hay aguas de purificación, como pensaba Aristóteles. Haykatharsis en el canto que el niño entreoye en su cuna; la hay en la balada que el viajero entona bajo el árbol, al reposar en su camino; en el poema leve que apenas roza el alma, como pétalo de violeta, o en la crispante carrera del drama cinemático. Mejoran el alma, la endulzan, la aquietan. O acaso la sublevan, la abisman y la corrompen. Nodriza del enfermo, puede, a veces, la fantasía, ser seductor que arroja al delito.

Esa es la creación del arte, que con una sola voz llamó el griego poesía. Y esa poesía escapa a veces de la mente y sale de los labios, para trazarse en el lienzo con la palabra de los colores. O se hace palabra retorcida en el mármol y en el bronce. O se cristaliza en las moles arquitectónicas. La más sublime aventura de la poesía está en librarse de la traba de la palabra y sumergirse en las esferas de la armonía. Es la música, que eleva y sacia; que aduerme y acaricia; que exalta y sublima. Y todos sentimos el mito de Orfeo en nuestras almas: amansa nuestras fieras, arrastra nuestras selvas interiores.

¿Quién de nuestros tres interlocutores tiene, entonces, la razón? ¿Es el escudero, que se siente marxista, antes de la palabra y de la doctrina? Medir todo por el provecho material, es lo más común, pero es también lo menos humano.

¿Seguir, quizá, las normas del canónigo? Razón, pura razón, razón estéril, aunque razón sensata. Puede ser una meta a que aspirar: nunca será camino que recorrer. El menos racional de los seres es el hombre.

Yo no meto la mano en este debate, ni discuto los motivos, ni los regímenes de la conducta humana. Vosotros tomad el partido que os sonría. Yo por mí sé deciros, al dejar de importunar vuestra atención esta noche:

No estoy con Sancho y abomino sus mezquindades.

No estoy con mi colega, el canónico de Toledo, y desdeño sus rígidas limitaciones.

Yo, que siempre he soñado, que alguna vez he combatido, que jamás ceso de estar anhelante de la inasible belleza, de la remota verdad, apenas entrevista; yo, señores académicos, anhelo estar siempre al lado de D. Quijote.

Pero hay algo más. Hoy que tenemos bien comprobado, por el precioso libro de Irving A. Leonard, que la primera edición del Quijote casi fue exclusivamente agotada en nuestro continente americano, tenemos el presagio de que para el futuro nebuloso de nuestra América, la América de nuestra raza y de nuestra lengua, debe mantenerse en ristre la lanza y embrazarse el escudo de D. Quijote, para la superación del bien sobre el mal; para la defensa de la hermosura y para la dicha de todos los hombres.

Es él como el genio de la raza; es él como el espíritu de nuestra lengua; que es canto y plegaria, pero es también, y muy principalmente, pregón de nobleza y voz de libertad.

El 23 de abril de 1616 se apagó la vida mortal del autor de D. Quijote. Inopinadamente me toca entrar en los ejércitos de la lengua que él ennobleció, hoy a los trescientos treinta y ocho años de su feliz término. La gloria a que me acojo es la de don Miguel de Cervantes Saavedra. Es una gloria que no sabe de ocasos.

Respuesta al discurso de ingreso de don Ángel María Garibay K. por Alberto María Carreño

Finalizaba el año de 1912. Un escritor, que poco tiempo más tarde sería miembro de la Academia Mexicana, había encontrado la huella del autor de un celebérrimo soneto y ávidamente se dio a buscar en las bibliotecas antiguas nuevos datos para su estudio; y qué mejor biblioteca que la del Seminario Conciliar de México, que contenía tesoros bibliográficos inigualables.

Obtuvo la autorización necesaria para revisarla, y lo primero que encontró de valía fue el bibliotecario. Era éste un mozo que contaría cuando mucho 20 años, vestido con negra sotana, tocado por un peculiar gorrillo, y que dejó asombrado al visitante por su sencillez, por su modestia, pero más que por éstas, por su afán devorador de libros. A pesar de sus pocos años, aquel joven poseía una cultura sorprendente y se mostraba familiarizado con los clásicos griegos y latinos cuyas obras se conservaban en aquella riquísima biblioteca, más adelante despojada de sus valiosos tesoros.

La búsqueda debía ser minuciosa, requería tiempo y constancia; y a medida que aquél transcurría, se aumentaba la admiración del investigador, respecto de quien daba señales tan palpables de su valer como humanista; y en 1915, al publicar su libro, producto de más de dos años de investigaciones, pudo darse el placer de citar al bibliotecario de la Universidad Pontificia por quien había conocido la traducción parafrástica al latín del hermoso, bellísimo soneto No me mueve, mi Dios, para quererte, realizada por el ilustre jesuita mexicano Diego José Abad en el siglo xviii. Era quizá la primera cita de quien luego sería mencionado una y otra vez como poeta original, como fiel traductor y comentarista de los clásicos, como nahuatlato prominentísimo.

Concluidos sus estudios, que bien pudieran llamarse preliminares porque todavía hoy sigue estudiando, fue ordenado sacerdote y su campo de magisterio desde luego se amplió, porque éste no lo ejercería sólo en la Universidad Pontificia donde el humanista mostró a sus discípulos las bellezas de las literaturas griega y latina; sino que sus enseñanzas irían a los campesinos, a los indígenas cuya lengua aprendió para poder, como los antiguos misioneros, comunicarse con ellos a fin de llevar paz a los espíritus y alimento espiritual a sus almas.

Pero aquel sacerdote es un poeta, y la naturaleza, fuente perenne de inspiración, lo impulsó a escribir, “bajo la paz sublimadora de las selvas de Huizquilucan”, su primer poema conocido y que intituló Poema de los Árboles.

Los encantos que el bosque produce en un soñador, en un sentimental, son tan variados como impresionantes. Si penetra en él, advierte que el sol, que va introduciéndose entre el ramaje, como lo hace a través de ricamente decorados ventanales, tiene fulgores nuevos, y, artista prodigioso, dibuja sobre la verde grama fantásticas figuras; las ramas, por su lado, se retuercen de modo caprichoso apenas se alejan de los troncos donde nacen, o muestran incontenible anhelo de ascender hacia el firmamento; las hojas, verdes en el estío, se coloran con rojo, violado y amarillo en el otoño, dando al bosque el estío, se coloran con rojo, violado y amarillo en el otoño, dando al bosque el aspecto de paleta prodigiosa; y las que caen sin vida ya, al ser pisadas lanzan verdaderos lamentos, como si quisieran hacer escuchar la sinfonía dolorosa de todos los vencidos, que son incapaces de levantarse más.

Pero también el bosque se convierte en imagen del mundo social: las lianas son los estorbos que con frecuencia encuentra el hombre para avanzar en su camino: envidias, odios, ingratitudes; y las plantas parásitas, aunque en el bosque suelen ser muy bellas, resultan la imagen perfecta de los incapaces para valerse a sí mismos, de los que viven sólo a costa de quienes producen y son útiles para sí y para los demás.

Nuestro poeta, que llega al bosque cuando el sol se va alejando para alumbrar y vivificar otros lugares, lo ve con un diverso aspecto que así da a conocer:

En la vega las sombras se agigantan

el sol al tramontar; el hueco río

va murmurando en el boscaje umbrío;

los glaucos sauces en sus frondas cantan.

De Vésper rubescente se adelantan

los resplandores; gime el viento frío;

de cada hogar, lejano ya y sombrío,

nébulas de humo azules se levantan.

Vamos al bosque: la penumbra verde

la paz infunde y el amor destila

y su contacto al dolorido sana.

Allí el recuerdo del dolor se pierde

y una fuente de luz, casta y tranquila

del alma dentro, deleitosa mana.

Y luego canta las peculiaridades de los árboles bellos o que más lo impresionaron; y cada soneto que respectivamente les consagra, es un estuche de bellos pensamientos, de símiles acertados, de elevados conceptos.

Hecho peculiar en la vida del poeta:

Perdido —nos dice— en un rincón del Monte de las Cruces, en circunstancias aciagas no sólo para la Iglesia, sino también para mí, personal e íntimamente, sin tener más compañeros que el silencio y bravía majestad de los riscos y la amable y acogedora calma inmutable de los bosques de veras seculares, exhumé, o dicho mejor, desperté, ya que nunca habían muerto, antiguas aficiones que persistían en el fondo de mi alma, nacidas en mis viejos días de estudios y de enseñanzas de Humanidades. Escogí a Esquilo por ser el más adaptable a mi particular gusto y pensamiento, así como al escenario en que lo leía y estudiaba y a las circunstancias sociales y aun personales que me rodeaban.

Ni el lugar, ni el tiempo, ni el estado de ánimo, ni los instrumentos de trabajo cooperaron a que hiciera una obra digna. El verdadero auxiliar que tuve fue el silencio y soledad de mi yermo (Trilogía de Orestes, p. 64).

Quizá las perturbaciones espirituales del humanista, y el tremendo drama que envolvía a los católicos mexicanos, rudamente perseguidos en aquellos días, lo impulsaron a buscar en el más notable de los dramaturgos griegos la explicación de los actos perversos de los hombres.

Padre del drama se ha llamado a Esquilo; y por su fecundidad poética bien puede comparársele con Lope de Vega; mas si éste presenta aspectos amables de la vida, aquél se consagra a mostrar los más repugnantes en que por igual intervienen hombres y dioses.

Acaso, hay que decirlo, la Trilogía que consagró a Orestes, entre las noventa piezas teatrales que se afirma escribió, aunque muchas han llegado sólo fragmentarias a nosotros, es la más amarga, la más cruel, la más horrible; aunque en nuestros días y en la existencia real no falten hechos de completo acuerdo con aquellos que sirvieron de base a la obra poética esquiliana: la esposa infiel que en abominable consorcio con su amante, a traición mata al esposo; el hijo que por vengar a su padre se convierte en matricida.

El humanista mexicano pretende que no hizo labor de crítico, y sin embargo, realiza crítica muy importante en el prólogo con que precedió su traducción del gran trágico en versos de rima perfecta o imperfecta. El traductor asienta que “en muy rara vez la rima influyó en la versión”, que él juzga ser una de las más literales, aunque agrega con modestia: “Sin embargo, afirmo plenamente que mi ensayo se ha quedado a mil leguas del original”.

El mismo humanista explica que realizó este trabajo porque

jamás será demasiado el intento que se haga por asimilar lo mucho que nos dejaron los eternamente juveniles griegos; porque —añade— no es inútil cualquier medio que ayude a levantar los estudios helenísticos en nuestro México; que si mis primarias aficiones me hacen ver como más importante lo que contribuya a conocer lo nuestro, no me impiden amar lo que es patrimonio universal de la cultura moderna; porque siendo, como soy, sacerdote católico, contribuyo en un ápice a que sin razón se diga que hemos olvidado los estudios que siempre fueron amor de nuestra clase, y, aunque hostigados por amigos y enemigos, oprimidos de trabajo y de amargura, seguimos siendo los mismos, que tanto amamos el pasado como el porvenir. (op. cit., p. 65).

Se refería entonces a un estudio geográfico, etnográfico e histórico acerca de Huizquilucan y a “varias monografías acerca de la lingüística y la historia nacional, ya preparadas para la imprenta” (Loc. cit.). Pero esas “primarias aficiones” por lo nuestro, iban a revelarse de manera patente, inequívoca, notable, con sus estudios de las lenguas y de la literatura de nuestros aborígenes.

La obra más trascendental publicada hasta hoy por el Dr. Garibay es su Historia de la literatura náhuatl, que si resulta un monumento a su saber, constituye también prueba fehaciente de serenidad de criterio en una lucha incomprensible, emprendida por dos grupos de mexicanos. Para unos, solamente la raza indígena constituye la esencia del México actual; para otros, la cultura hispánica es la única que debe ser tomada en consideración.

Y el tema a que el recipiendario consagró largas horas de estudio y de meditación, pudo haberlo llevado al primer grupo; y, sin embargo, su análisis resulta sereno, ecuánime, consiguiendo así que quien se asoma a lo que fue la literatura de nuestros aborígenes, mediante ese análisis, puede encontrar bellezas que no son producto de una tendencia apasionada, sino realidades expuestas sabia y artísticamente.

No ha sido por cierto el doctor Garibay quien primero haya estudiado la literatura náhuatl; y él hace justicia plena a Fr. Andrés de Olmos, el religioso franciscano que, apartado “del mundanal ruido” de la capital de la Nueva España donde tantas y tan enconadas pasiones se desarrollaban a raíz de la Conquista, allá, en la lejana región del Pánuco, se consagró por igual a ganar almas para la religión de Cristo y a estudiar y conservar las manifestaciones literarias de nuestros indios.

Fr. Bernardino de Sahagún, el inigualable fraile que acopió los más valiosos elementos literarios indígenas que han llegado hasta nosotros, también estudió esa literatura, pero con miras fundamentalmente históricas, sin que en los días del virreinato hubieran faltado otros investigadores que impresionados por las manifestaciones literarias de nuestros aborígenes, hubieran llamado la atención acerca de ellas.

El jesuita Juan de Tovar, a quien se dio el nombre de Cicerón Mexicano, mereció ese nombre, nos dice el canónigo de la Basílica Guadalupana, por la perfección con que predicaba en la lengua náhuatl, que había dominado de un modo extraordinario.

En el siglo XIX y en el que corre, hombres de inteligencia y de saber como Fernando Ramírez y Francisco del Paso y Troncoso, como Alfredo Chavero, Cecilio A. Robelo y Mariano Jacobo Rojas entre los mexicanos; Guillermo Eduardo Seller, Guillermo H. Prescott, Daniel G. Brinton y J. A. Corryn entre los extranjeros, abrieron o ampliaron el camino de esos estudios; y ya en nuestros días Ignacio Dávila Garibi consagra obra muy amplia a las lenguas habladas en esta región del país; como respecto de lo esencialmente literario lo hicieron otros hombres atraídos por la literatura indígena y que rindieron ya la final jornada: Rubén M. Campos, Luis Castillo Ledón, Mariano Silva, Pablo González Casanova, Miguel O. de Mendizábal y el joven norteamericano Roberto H. Barlow, que tan bien hallado sentíase entre nosotros.

Pero ninguno de todos ellos se adentró en los campos de la literatura náhuatl en la forma en que lo ha realizado el P. Garibay, quien con notable juicio crítico ha hecho el análisis de lo que fue la producción poética, y los diversos aspectos que presenta la producción en prosa, antes de que los poetas y los prosistas indígenas sufrieran la influencia de la conquista española.

Y al emprender el estudio de la primera, reproduce estos pensamientos que había formulado en otro estudio sobre La épica azteca:

La poesía, la más completa y perfecta de todas las artes, es la expresión musical del pensamiento. Nace del sentimiento del ritmo y de la armonía a cuyas leyes se acomoda la palabra. La música, que es un arte menos completo y que presta a la poesía uno de sus dos elementos esenciales, tiene por sí misma un carácter más definido. Otro tanto puede decirse de la danza, que acomoda los movimientos del cuerpo a las leyes del ritmo. Estas tres artes inseparables formaban en la antigüedad un arte único, que constituía la base de la educación humana. El ritmo, a su vez, es engendrado por la sucesión y retorno prosódico de la diversa duración de los sonidos. (Historia de la literatura náhuatl, vol. I, pp. 60-61).

Ahora bien: como su propósito consiste en hacer patente que los poetas indígenas dieron a sus composiciones un indudable ritmo, agrega todavía:

Danza y canto son fenómenos sociales de todo grupo humano. El andar mismo es ya un germen de danza, y la voz lleva las ondulaciones del canto. Por ello el ritmo es tan espontáneo como el paso y como la palabra.

Los que han estudiado la métrica árabe dicen que su verso nació del acompasado y grave paso de los camellos. Al caer y alzarse sobre las arenas interminables se producía un doble ruido que clavó en el alma del primer poeta del desierto la medida de sus versos. No es sólo bella la imagen, sino verdadera. Para los nuestros no tenemos camellos: el paso de las interminables migraciones y el son de la marcha sobre el erial sugiere la medida. Ya en el reposo, se ensaya el baile; al baile se le une el son bronco del tambor nativo, endulzado con el fluir del llanto de la flauta y, cuando el hombre va a cantar, la palabra sale medida por sí misma. En cada primitivo hay un dejo de la tendencia natural de Ovidio. (op. cit., p. 61).

El Dr. Garibay prueba de manera indudable la existencia de ese ritmo con los varios ejemplos que aduce, tomados de los cantares precortesianos y en que nuestros oídos pueden percibir la cesura:

Oncan tonaz / oncan tlathuiz

oncan yezque / ayamo nican,

que constituye la orden imperiosa de Huitzilopochtli de emprender la marcha hacia lo desconocido. (op. cit., p. 62).

O en este otro ejemplo que con razón asemeja a nuestros versos de diez sílabas en dos hemistiquios con cesura:

Nichoca yehua / nicnotlamatli

niquilnamiqui / ticcauhtehuazque

yectli yan xochitl / yectli yan cuicatl…

Lloro, me aflijo al recordar

que dejaremos los bellos

cantos, las bellas flores.

(op. cit., p. 64)

Y el notable nahuatlato que de correspondiente hoy se convierte en miembro numerario de nuestra Academia, por medio de un cuidadoso estudio, tras de un análisis concienzudo y minucioso, nos hace conocer la poesía religiosa y la poesía lírica; la poesía épica y la poesía dramática, llevándonos, casi de la mano, a presenciar cómo surge y cómo se desarrolla entre nuestros aborígenes cada uno de los aspectos de aquéllas, cada uno de sus diversos caracteres.

El recipiendario, al tratar de la poesía dramática escribe:

Difícil es hallar en la historia de los cultos religiosos uno de ritual más complicado y aparatoso que el de los antiguos mexicanos. La abundantísima documentación en que fundó Sahagún su Libro II, así como los informes recogidos de Durán, que alcanzó a recibir desde su niñez noticias y descripciones verbales de quienes habían visto en paz completa aquellos ritos, nos han enriquecido del conocimiento tan preciso que podemos reconstruir todo el ceremonial. Y éste era un verdadero teatro perpetuo, a la luz del día, o a la iluminada claridad de la noche, y pasaba interminablemente ante los ojos de la multitud. No es la hora ni el lugar de intentar esta reconstrucción; pero, al espigar alguno de los datos que tenemos que proponer, habrá necesidad de recoger estos testimonios. Si el término teatro dice referencias a la contemplación de los ojos, había aquí una vistosa serie de espectáculos, que eran solamente soporte de la música instrumental y del canto. Aquí y allá percibimos los vestigios de la farsa. En este punto, como en tantos otros, fue la emoción religiosa la que creó el espectáculo y la literatura que en este espectáculo se encarnaba. (op. cit., p. 333).

Los ejemplos documentales que presenta y que con minuciosidad analiza, son indudable confirmación de su tesis.

Como es natural, consagra una mayor extensión de su notable libro a la poesía aborigen, por ser tema poco identificado con nuestros conocimientos generales; pero examina igualmente la prosa, y su examen le permite comprobar que puede clasificarla fuera de la general, endiscursos didácticos y en composiciones históricas, sin que falten los adagios y los “zazamiles” o adivinanzas.

Hace ver con justa razón que “la historia de nuestra Anáhuac… no cede en valor documental a ninguna de las conocidas en la cultura universal”, como lo demuestran “las estelas mayas y de otras razas más antiguas, que en piedra, como algunas viejas culturas del otro hemisferio, dejaron esculpida para siempre su memoria”. (op. cit., p. 499).

Pero si esto aguarda una nueva piedra de la Roseta que revele sabe Dios qué portentos, como ésta nos dio a conocer los de Egipto, hay también valiosos documentos que el canónigo Garibay analiza con gran cuidado, según hizo con los poéticos, desde el punto de vista meramente literario.

Vengamos ahora al discurso de recepción, que independientemente de sus bellezas literarias, presenta un aspecto diverso del escritor: es un filósofo, además de poeta.

Desde luego ha de alabarse su modestia cuando insiste en que los elogios que ha recibido sobrepasan a sus merecimientos. No lo creyeron así quienes presentaron su nombre a la Academia; y no lo creyó ésta cuando afectuosamente lo acogió como miembro suyo.

Pero no es de extrañar que aun sin pensarlo, ni pretenderlo y aun sin quererlo el Dr. Garibay, nuestro Instituto haya decidido incorporarlo en él. A diferencia de la Academia Francesa que exige la solicitud del candidato, la Mexicana, salvo muy raras excepciones, por sí misma pesa y mide lo que el candidato ha significado y significa; y si alguna vez ha fracasado en sus propósitos de allegarse inteligencias claras, literatos de renombre, filólogos insignes, basta recorrer la nómina académica en 79 años para cerciorarse de que constituimos escasa, muy escasa minoría, los que no hemos respondido a los nobles propósitos de quienes nos abrieron las puertas áureas de la Institución.

Esta sabe que los méritos del recipiendario son reales, como lo supo nuestra Universidad Nacional cuando le concedió el grado de Doctor honoris causa, sin que tampoco él lo solicitara.

Canónigo lectoral de la Basílica de Ntra. Sra. de Guadalupe, quiso “poner en solfa”, según la vieja expresión, a un supuesto colega suyo de Toledo; y para esto escogió uno de los pasajes en que Miguel de Cervantes dejó volar su fantasía, aunque también su razón para recortar las alas de aquélla cuando resultaba necesario.

Suma torpeza resultaría no confesar que la fantasía suele a veces elevar los espíritus del inmundo limo de las pasiones, haciendo a los humanos generosos, benévolos, altruistas; pero la fantasía puede también llevarlos a opuesta situación, convirtiéndolos en frívolos, egoístas, perversos, si la razón no viene en su auxilio.

En diversa oportunidad y ante nuestra Academia, tuve ocasión de comprobar que Cervantes fue un verdadero siquiatra, que supo manejar a su grandioso personaje Don Quijote de tal manera, que se confirma que la locura no es “la pérdida”, sino simplemente “la ataxia de la razón”; es decir: el ilustre manco utiliza por igual modo la fantasía y la razón.

El Dr. Garibay, después de resumir el “triálogo” entre don Quijote, el canónigo toledano y el ambicioso Sancho, haciendo ver que en el primero se mueve la fantasía, en el segundo, la razón, y en el tercero el interés egoísta, declara y en ello estamos totalmente de acuerdo: “Si pudiéramos hacer de don Quijote y de Sancho y del canónigo de Toledo una sola mente, un solo corazón, una sola persona, tendríamos resuelto el problema de la verdadera cultura humana y de la verdadera perfección universal”.

En cambio resulta forzoso estar en desacuerdo con esta otra conclusión de nuestro colega: “La cultura no ha sido creada por los sabios, no ha sido creada por los convenencieros ni los interesados. La han creado los poetas y los filósofos. Y los poetas y los filósofos son la prole de don Quijote”.

No; la cultura humana no es resultante sólo de la Poesía y de la Filosofía, si entendemos por ésta sólo un conjunto de opiniones metafísicas; ni siquiera del triángulo: fantasía, egoísmo, razón; sino que a él es indispensable agregar otro factor, otro ángulo: la curiosidad. El inventor, nombre que como bien se sabe, ha salido del verbo latino invenire, encontrar, movido con su fantasía tal vez, por su egoísmo quizá, pero impulsado siempre por su curiosidad y por su razón, inquiere, investiga, busca, hasta que encuentra un elemento nuevo, que incrementa la cultura general.

¿Cómo conoceríamos hoy las culturas egipcia y judía, persa y asiria, griega y romana, sin ese cuádruple impulso, que en circunstancias diferentes lo mismo busca y encuentra los artísticos tesoros que todos admiramos; que descubre y utiliza el papiro, que halla la utilidad de los tipos movibles para aprovecharlos en la imprenta, que ha venido a ser antorcha que ilumina al mundo?

La fantasía de Julio Verne ideó el dominio del aire; la razón del Conde Zeppelin y de Von Eckener, de Santos Dumont y de los hermanos Wright, lo hizo efectivo.

La fantasía del mismo Verne soñó en vencer las entrañas de los mares; la razón del Teniente de Navío Isaac Peral y de sus seguidores tornó el sueño en realidad.

Pero, ¿qué más? Nuestro colega, poeta y filósofo, en momentos se abraza a don Quijote para tratar de llegar en Clavileño a la hermosa región que está sobre todas las pasiones humanas; pero cuando investiga y encuentra bellezas lo mismo en los torturantes dramas de Esquilo, que en los Cantares mexicanos, razona; y razona con tanta habilidad, aunque con absoluto desinterés egoísta, que él, canónigo de verdad, camina muy asido del brazo del imaginario y razonador canónigo de Toledo a quien pretende impugnar.

Y ahora se preguntarán con justicia muchos que me escuchan: ¿por qué aceptó contestar el discurso del recipiendario quien no es poeta, ni helenista, ni nahuatlato, ni ha tenido ni tiene contactos directos con la filosofía? Y responde gustoso: por sola una razón sentimental; porque desde 1912 aprendió a estimar y admirar al mozuelo bibliotecario del Seminario Conciliar de la Universidad Pontificia, que paso a paso ha ido por un camino ascensional donde ha encontrado aplausos y honores como los que de manera espontánea le tributa la Academia Mexicana al declararlo con gran satisfacción académico de número.

Doctor Garibay, ¡sed bienvenido!

Donceles #66,

Centro Histórico,

alcaldía Cuauhtémoc,

Ciudad de México,

06010.

(+52)55 5208 2526

® 2024 Academia Mexicana de la Lengua