Ceremonia de ingreso de don Ernesto de la Torre Villar

La biografía en las letras históricas mexicanas

Señor Doctor Francisco Monterde, Director

de la Academia Mexicana Correspondiente de la Española;

señores académicos, señoras y señores.

Vuestra cordialidad y generoso afecto explican mi ingreso a esta docta Corporación, no mis obras débiles e imperfectas, a las cuales salva tan sólo el amor y la constancia que las han producido. Ha de ser al amparo de vuestras luces y confiado en la magistral dirección que hace largos años gozo de muchos de ustedes, como he de merecer auténticamente el alto honor que hoy se me confiere.

Cuando fui informado de la presentación de mi candidatura a la Academia, confieso, sin hipérbole ni fingida humildad, me estremecí, no de sana y merecida satisfacción, sino por la conciencia que tengo de la parvedad de mi labor en el campo de las letras. Al aceptar, no lo hice con orgullo, sino como discípulo a quien buena nota estimula su dedicación. Varios de ustedes han sido mis maestros en la cátedra, y todos en la vida y en el ejemplo. La amorosa pasión puesta en su obra de creación la he seguido durante muchos años, y sus voces, las creaturas recreadas en sus libros y sus juicios, exactos, preñados de saber, me han conmovido y enseñado.

Adentrado en las humanidades por vocación, el estudio del hombre, de su maravillosa actividad, que es la historia, ha sido mi paradero. Dentro de ella he trabajado como peón que rotura la tierra y con su profunda fuerza me ha prendido. A ella, múltiple en sus expresiones, he consagrado mis esfuerzos producto de una idea que cada día desde mis años jóvenes se ha afianzado más y más en mí: el sentir que toda vida, como la historia misma, tiene un destino que hay que cumplir con trabajo, dedicación diaria y permanente, y plena honestidad.

Mi deuda con ustedes se acrecienta, al haber sido designado para ocupar el sitial, no para sustituirlo que jamás lo lograré, que antes fue de un hombre eminentísimo por su sabiduría y altas virtudes humanas, don Ángel María Garibay Kintana.

Enorme responsabilidad. Él era un hombre de estatura extraordinaria, de dimensiones gigantescas, uno de esos seres que marcan un hito en toda cultura. Su ingenio y laboriosidad desbordan los confines patrios y marcan un inicio en la revaloración de la cultura nacional. Me siento abrumado al sucederle y sólo me alienta la paternal acogida que me brindó, su noble y leal amistad que me permitió considerarle un maestro más en mi vida, uno de esos seres que a lo largo de mi existencia me han tendido la mano, amparado con su bondad e inteligencia y estimulado con eficaz dirección. Jamás podré igualar su enorme y vasta labor, pero estoy seguro de que trabajaré con el mismo entusiasmo e iluminada y sonriente satisfacción con que él lo hacía.

Ángel María Garibay Kintana

Varón recto y sapientísimo, Ángel María Garibay Kintana representa uno de los más logrados frutos de la cultura nacional. En él, como en otros egregios, resplandece la conciencia que identifica nuestra auténtica manera de ser, de sentir, de pensar. Supo con extraordinaria visión precisar las vertientes de la civilización mexicana, valorar los aportes del pasado indígena, del caudal ibérico y sobre todo el aluvión universal que envuelve y fecunda con sus innumerables y variados elementos toda elaboración espiritual e intelectual.

Su nombre hay que incorporarlo a los de fray Bernardino de Sahagún, Carlos de Sigüenza y Góngora, Francisco del Paso y Troncoso y Joaquín García Icazbalceta. Dentro de esta tradición y jerarquía hay que situar su obra, colosal por su número, extraordinaria por su calidad, y valiosa por el alto y noble sentido que le imprimió.

De su anhelo por definir la esencia de la cultura patria, y no sólo por definirla, sino por ampliarla y enriquecerla, derivan sus intereses fundamentales: el estudio, fomento y difusión de la cultura de los pueblos precolombinos, así como el análisis, la recreación poética y religiosa y la enseñanza, de las culturas clásicas del Viejo Mundo. No puede escapársenos que a estos dos intereses que colmaban sus aspiraciones intelectuales, hay que añadir algo que no era para él un interés, sino una misión, que cumplió siempre con veracidad y convicción auténtica: su actividad religiosa, su labor espiritual y apostólica que llevó con inmensa dignidad y decoro, desde su floreciente juventud hasta su postrera vejez. Su labor dividida en estas tres dimensiones cumplióla enteramente, a satisfacción de su conciencia y en beneficio de sus semejantes y de México.

Sacerdote hasta la eternidad, hizo entrega de sí mismo a cuantos acudieron a él en busca de consuelo y auxilio. Vivió al lado de los humildes, supo la vida callada de los pueblos, conoció sus hondas tragedias en años difíciles de nuestra historia, y aprendió en olvidados curatos a penetrar en el alma de los campesinos que al par que su miseria arrastran aún, imperceptibles e insensibles para el profano, numerosos elementos de sus viejos mundos. Su contacto con la realidad mexicana le hizo anhelar un cambio, aspirar a mejores condiciones de vida para el pueblo, y comprender los postulados de nuestros auténticos movimientos revolucionarios.

Nunca se acomodó a las situaciones reinantes; despreció la demagogia y no transigió con novelerías figuraras que algunos adoptan para parecer al día. Consecuente con sus ideas, fue respetable y respetado.

Su actividad eclesiástica, apoyada en su obra intelectual, deparóle la cátedra dentro del Seminario, una Canonjía en el Cabildo de la Basílica de Guadalupe y el cargo de exégeta de la Sagrada Escritura en ese templo. Fruto material de todo ello, que el espiritual no podemos apreciarlo, fue amplia seria de sermones o pláticas escriturales de no escaso mérito. Como fiel hijo de la Iglesia, consagróle numerosos trabajos en torno de la historia eclesiástica: acontecimientos, biografías y biobibliografías de prelados insignes, en los que enjuicia con amor, con espíritu de creyente verdadero, pero con recta razón, los hechos y los hombres de quienes se ocupa.

Fruto de esta actividad son innúmeros sermones impresos, como el pronunciado en las bodas de plata del Exmo. Sr. Guillermo Trietschler en 1929; los Elogios fúnebres consagrados a don Leopoldo Ruiz y Flores en 1942, a Don José Mora y del Río, a fray Juan de Zumárraga y aJuan Diego en 1948, y el que dedicó a los Arzobispos de México en 1946. A ellos hay que añadir los que tocan los temas de La Maternidad espiritual de María en el Mensaje Guadalupano, de 1961 y otros más que le acreditan como excelente orador sagrado. Sus trabajos relativos al Arte de la Dirección, a José María Villaseca, Federico Ozanan y al Guadalupanismo revelan tanto al ministro respetuoso y ejemplar, al pastor vigilante y prudente, cuanto al hombre que a su fe caudalosa encauza por los severos moldes de la razón.

Desde los años en que ingresó al Seminario en 1906 mostró sus preferencias y su singular aptitud por las humanidades. El mundo clásico, vaso y contenido de la cultura occidental, despertó en él inquietudes jamás apagadas. Un desbordamiento espiritual, impregnado de belleza y de luz motivó su juvenil entusiasmo, y con los arranques, la ardorosa pasión que sólo los años mozos proporcionan y una sensibilidad pronta al deslumbramiento y a la creación, pues él mismo fue excelente poeta, se entregó a la interpretación y traducción de los clásicos. Más tarde perfeccionaría estos estudios, sin arrancarles los timbres y la emoción que únicamente la juventud otorga a la obra poética. En los últimos años entregó obras de mayor perfección formal; pero es en sus primeros trabajos donde un intenso hálito de vida marca su poesía.

Dentro de este campo, su obra de auténtico humanista es altamente apreciada, como lo fue la de Gabriel y Alfonso Méndez Plancarte. Las versiones poéticas que realizó rayan a gran altura y traslucen con fidelidad el espíritu de sus autores.

El porqué de este interés, lo señaló en diversas ocasiones. La mejor, más clara y sencilla es la que aparece en su primera versión de la Trilogía de Orestes, de Esquilo, editada “Bajo el signo de Ábside” en 1939, en la cual escribe: “Juzgo que jamás será demasiado el intento que se haga por asimilar lo mucho que nos dejaron los eternamente juveniles Griegos; porque no es inútil cualquier medio que ayude a levantar los estudios helenísticos en nuestro México; que si mis primarias aficiones me hacen ver como más importante lo que contribuye a conocer lo nuestro, no me impiden amar lo que es patrimonio universal de la cultura moderna”; y agrega: “Porque siendo, como soy, sacerdote católico, contribuyo en un ápice a que sin razón se diga que hemos olvidado los estudios que siempre fueron amor de nuestra clase, y, aunque hostilizados por amigos y enemigos, oprimidos de trabajo y amargura, seguimos siendo los mismos, que tanto amamos el pasado como el porvenir”.

A estas razones añadió una muy personal: “He tenido en ciertos círculos eclesiásticos la nota de ‘modernista’: el trabajo que ofrezco demostrará que si soy el primero en acoger las ideas nuevas, soy igualmente el último en olvidar las antiguas”.

Habiendo aparecido su primera versión de la Trilogía de Orestes en 1939, precedida de una maciza por sabia y profunda introducción y oportunas y esclarecedoras notas, y en la que se disculpa no penetrar más en el fondo tanto ideológico como poético y lingüístico de la obra por estar lejos de sus libros y notas de trabajo, persistió en la tarea amablemente impuesta durante varios años, sin olvidarla, sino revisándola y perfeccionándola, corrigiendo en ella lo que la madurez pensó que había de apresuramiento juvenil, y también haciéndola más asequible, más al gusto de la modernidad y alcance de los más, ello sin desmedro de su natural dignidad y perfección.

Su primera versión de Esquilo fue “en versos rimados, perfecta o imperfectamente”; la posterior de 1961-62 la realizó “en prosa llana y cuanto puedo exacta en todo lo completo que de él nos quedó”. A la aparición de las Siete tragedias, de Esquilo, siguió la de las Siete de Sófocles en 1962 y un año después las Diecinueve de Eurípides. Con estas treinta y tres versiones del drama trágico de la Hélade, Garibay culminó cinco lustros más tarde de cuando lo empezó a publicar y por lo menos treinta y cinco a cuarenta años de su inicio, ese extraordinario esfuerzo que como él reconoció era “de gozo, por haber realizado una tarea que por primera vez es hecha en lengua de Cervantes y en nuestra amada nación mexicana, por una sola persona”.

“Feci quod potui: faciant maiora potentis”, exclamaría al final.

Algunas traducciones más intentó, entre ellas la de las Once comedias de Aristófanes aparecida en 1967, así como una versión métrica de la Odisea y no sabemos cuántas más, que su natural modestia y deseo de perfección nos han privado de conocer Y todo ello en circunstancias difíciles y aciagas, en días de tragedia. El año que publicó la Trilogía de Orestes escribe en un párrafo ya utilizado por Alberto María Carreño al recibirlo en esta Academia, pero que por su belleza y sinceridad es inapreciable, lo siguiente:

Perdido en un rincón del Monte de las Cruces, en circunstancias aciagas no sólo para la Iglesia, sino también para mí, personal e íntimamente, sin tener más compañeros que el silencio y bravía majestad de los riscos y la amable y acogedora calma inmutable de los bosques de veras seculares, exhumé, o dicho mejor, desperté, ya que nunca había muerto, antiguas aficiones que persistían en el fondo de mi alma, nacidas en mis viejos días de estudios y de enseñanza de Humanidades. Escogí a Esquilo por ser el más adaptable a mi particular gusto y pensamiento, así como el escenario en que lo leía y estudiaba y a las circunstancias social y aún personales que me rodeaban.

Ni el lugar, ni el tiempo, ni el estado de ánimo, ni los instrumentos de trabajo cooperaron a que hiciera una obra digna. El verdadero auxiliar que tuve fue el silencio y soledad de mi yermo. Más tarde, trasladado a Huizquilucan y a Tenancingo, dejé dormir la terminada versión. Mi estancia en Tenancingo —un paréntesis en mi vida y en mi obra, que, por dicha, no llegó a dos años— me sirvió, sin embargo, para que, pasando el tiempo, adquiriera yo algunas ayudas científicas para revisar mi traducción y darle algún aliño, aquí y allá, que la hiciera menos despreciable. Entre otras, vino a mis manos la versión en versos libres, hecha por el P. Juan R. Salas y publicada por la Universidad de Chile, en 1904, así como la de Brieva Salvatierra, en prosa, que publicó Vasconcelos en su campaña en favor de los Clásicos. Ambos me sirvieron para esclarecer mis necesarias oscuridades, y la del erudito traductor chileno, para complacerme, no sin vanidad, de haber coincidido con él en la interpretación de algunos lugares discutidos y oscuros.

Una vez concluida esta colosal empresa, emprendió en su anhelo de “contribuir a la mejor inteligencia de los hombres, unos con otros”, a base de la comprensión y del conocimiento, la tarea de preparar una serie de textos literarios referentes a las viejas culturas del cercano Oriente, la de Sumeria, la de Acadia, la de Ugarit, la Hitita, la de Aram y Arabia y la Egipcia, con sobrias y claras explicaciones. A esta obra que tituló Voces de Oriente, aparecida en 1964, siguió la Sabiduría de Israel en la que recoge y explica 3 obras cumbres de la cultura judía: El Eclesiastés, los capítulos de los Padres, textos de sentido filosófico y moral del Talmud y cien Parábolas y Apólogos de ese mismo libro. Dos años después, esto es en 1966, edita losProverbios de Salomón y la Sabiduría de Jesús Ben Sirak con lo que cumple su anhelo de proporcionar las fuentes auténticas de la cultura occidental y del cristianismo. Otras más tenía en proyecto, que la muerte no le permitió realizar.

Si dentro de este campo su cosecha es abundante, y sus trigos llenos y vigorosos, con lo cual acredita su alta calidad de humanista, fueron sin embargo “sus primeras aficiones”, que como él confiesa le hacían “ver como más importante lo que contribuye a conocer lo nuestro” las que llevaron a Ángel María Garibay a convertirse en el indiscutible e insuperable conocedor de la cultura náhuatl.

Desde sus primeros años, el contacto con núcleos indígenas importantes, otomíes y nahuas, de algunos de los cuales se sentía proceder por vía materna, unido a su interés por el pasado patrio y la necesidad como cura de aldea de penetrar en el alma de los indios, le llevó a preparar una gramática náhuatl, la más moderna de este siglo y con la cual continuó la tradición de los misioneros lingüistas de las centurias anteriores. La llave del náhuatl, publicada en Otumba en 1940, marca el ingreso firme y seguro de Garibay en el campo de la cultura náhuatl.Poesía indígena de la altiplanicie, impresa por la Universidad Nacional en ese mismo año, revela el conocimiento y dominio que de los textos nahuas poseía, lo cual confirmó su Épica náhuatl de 1945.

Larga preparación, esfuerzo continuado hasta el fin de su vida, extrema sensibilidad poética y capacidad de filólogo de amplia visión, le permitieron adentrarse en el alma de centenarios textos sepultados en archivos y bibliotecas, algunos mal trabajados e interpretados, otros totalmente desconocidos, y captar en ellos su esencia, su honda y luminosa verdad y belleza. De esta suerte pudo Garibay redactar, después de los ensayos muy meritorios pero incompletos de Vigil y de Brinton, la primera Historia de la literatura náhuatl en amplios volúmenes aparecidos de 1953 a 1954. En ella se ofrece por vez primera una visión totalizadora y rigurosa de la Literatura náhuatl y constituye sin duda el estudio más perfecto y acabado de don Ángel María Garibay. Algunas adiciones haría más tarde a su primera concepción, incorporadas en los volúmenes en que recogió la Poesía náhuatl, en sus estudios acerca de las formas históricas y los Historiadores de México antiguo, y en otras más; pero lo esencial quedó ahí descrito y valorado con lucidez, extrema sensibilidad estética y rigor metódico.

El análisis y presentación de textos indispensables para la comprensión del mundo náhuatl, originó que se ocupara incansablemente, aun cuando en ocasiones con extrema rapidez, en la edición de obras fundamentales como la Historia general de las cosas de la Nueva Españade Fray Bernardino de Sahagún, de la Relación de las cosas de Yucatán de Fray Diego de Landa, de la Historia de las cosas de la Nueva España de Fray Diego de Durán, de la Historia Antigua y de la Conquista de Orozco y Berra, del Pochtecayotl, de los Himnos sacros de los nahuas, del Códice Badiano y de muchas otras que sería largo enumerar, pero que muestran su entusiasmo, su prodigiosa actividad, su deseo de contribuir al descubrimiento y enjuiciamiento de un filón de nuestra cultura, olvidado desde hacía mucho tiempo.

Su inteligente actividad, la seriedad de sus estudios, su amplia capacidad de magisterio le atrajeron auténticos discípulos a quienes transmitió el fuego de su saber y pasión, y que hoy ante la pérdida del maestro continúan su obra y perseveran por cimentar en bases racionales y científicas esa vertiente cultural nuestra. El Seminario de Cultura Náhuatl fue la expresión mejor y más amplia de ese ideal. Desde él, jóvenes y decididos investigadores prosiguen una obra benemérita. Bastaría mencionar que de esa dirección magistral brotó la Filosofía náhuatl, de quien hoy me recibe en esta Academia, y numerosas ediciones de textos y trabajos en torno del mundo indígena, todas de gran valor.

No puedo dejar de señalar que a su impulso la poesía y en general las letra mexicanas se enriquecieron y lo que antes pasaba como una extravagancia, según se decía, hoy es una faceta rica, auténtica y legítima de nuestra literatura. A más de Miguel León-Portilla, dentro de esta Academia podríamos mencionar los nombres de Salvador Novo, de Rubén Bonifaz Nuño, de Andrés Henestrosa entre quienes esa influencia ha sido saludable.

Nacido en Toluca el 18 de junio de 1892, falleció en la Villa de Guadalupe el 19 de octubre de 1967.

Por sus méritos excepcionales recibió una Canonjía en la Guadalupana Basílica en 1941 y el grado de Doctor Honoris Causa en 1953, que la Universidad Nacional Autónoma le confirió. Ingresó con aplauso a eta Academia en 1953 y a la de Historia en 1963. En 1967 el gobierno le otorgó con plena justicia el Premio Nacional de Letras.

Perteneció a muchas otras instituciones que se honraron honrándolo, pero de ello jamás se envaneció. Vivió con humilde decoro rodeado de sus libros y de quienes le amaron. Siempre tuvo palabras de aliento para los principiantes y cuantos trabajan de buena fe. La maledicencia ni le llegaba ni la empleó jamás para destruir reputación alguna. Hombre de principios, fue inflexible a su conducta, fiel a sus ideales y espejo de prudencia y sabiduría.

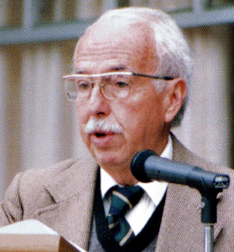

De moderada estatura, más bien alto que bajo, erguíase y caminaba solemne y con natural elegancia, principalmente si vestía ropa talar. Su constitución, saludable por naturaleza, resintióse en los últimos años, mas su vigor traslucíase en sus prodigiosas actividades que le mitigaban algunas dolencias corporales. Manejaba con naturalidad sus manos francas, bastas y nervudas que le ayudaban a expresarse.

Su cabeza mesiánica, escasa de rizado pelo, mostraba amplia y limpia frente. Barba abundosa partida hacia ambos lados, sin afeite y a veces descuidada, cubría el mentón y amplias orejas, y el apretado bigote apenas dejaba entrever boca bien dibujada en la que aparecían mal cuidados dientes. Espesas cejas enmarcaban ojillos penetrantes y vivos llenos de lucidez, ocultos tras los espejuelos.

Era claro y enérgico al hablar y modulaba con vigor su voz. Construía sus frases de breves periodos, tal fue su estilo en los últimos años, en los que abandonó las oraciones más amplias, tornándose conciso y a veces cortante.

Su obra recogida por Miguel León-Portilla y Luis Rublúo, es reveladora de su saber y constancia. Le acredita como un auténtico patriarca de nuestra cultura. Su conducta confirma cómo las virtudes humanas pueden cultivarse heroicamente y el por qué mereció el respeto de todos y el bien de la patria. Nosotros nos inclinamos reverentes y humildes ante su memoria.

La biografía en las letras históricas mexicanas

La historia —señala José Luis Romero en un precioso estudio— ha sido objeto de una tipificación, de un ordenamiento en esquemas regulares o conceptuaciones en los que se organizan y estructuran los elementos de la intelección histórica valorados conforme a ciertos principios, esto es, según los elementos históricos elegidos para formular la conceptuación.[1]Uno de ellos, que consiste en tomar como punto de partida la intuición de los agentes del devenir histórico, produce un grupo en el que se distinguen, con sus rasgos perfectamente acusados y bien definidas sus formas, tres tipos historiográficos.

El primero está caracterizado por la intuición de una comunidad de nítido contorno —griegos, romanos, franceses, mexicanos, etc.— como unidad de la que se quiere averiguar y relatar su desenvolvimiento histórico. Sus cultores van desde Herodoto y Tito Livio, a Michelet. Entre nuestros historiadores podemos señalar a Clavijero y la mayor parte de los consagrados a relatar la historia mexicana como la de una comunidad perfectamente definida.

El segundo tipo parte de la intuición de la humanidad como totalidad. Es el devenir de la humanidad el que interesa, aunque ese devenir esté restringido por los naturales límites que el alcance del conocimiento tiene. Este grupo ve con interés las manifestaciones de una comunidad o de un hombre, mas éstas las refiere a la totalidad, en ella las encierra y comprende. Es la humanidad íntegra la que importa y las actividades particulares por amplias que sean están incorporadas en aquélla. La representan Polibio con su Historia, Voltaire con su Ensayo sobre las costumbres, Justo Sierra con su Historia Universal.

El tercero se sustenta en la intuición de un individuo como sujeto de un devenir histórico. Es un hombre aislado un prototipo en el que radica el interés y del que parte la realización histórica. Este tipo se manifiesta en la biografía.

Aun cuando pueda establecerse desde el punto de vista del método esta división, es indudable que entre los tres tipos señalados existen amplias y hondas conexiones; que no es posible separar del todo la actividad de un hombre de la comunidad a la que pertenece, ni a ésta del devenir humano. En todas ellas, el hombre, con sus prodigiosas y vastas manifestaciones, es lo que importa. En ocasiones la actividad personal es la más relevante, en otras la colectiva supera aquélla. De esta suerte en todo trabajo historiográfico están presentes unas y otras manifestaciones en grados diversos. El historiador selecciona de entre todos los elementos que se le ofrecen los que juzga más convenientes según el planteamiento histórico que adopte. Esto no obsta para que algunos historiadores sostengan las más extremas posiciones.[2]

Carlyle, quien sustenta una de las opiniones más definidas acerca de la acción decisiva de fuertes personalidades en el desarrollo histórico, afirma que “la Historia Universal, la historia de lo que el hombre ha realizado en este mundo es en el fondo la historia de los grandes hombres”… Su historia, para hablar con verdad, sería el alma de la historia del mundo entero. Y concluye con énfasis: “la historia del mundo se reduce a la biografía de los grandes hombres”.[3]

Este genial escritor que dejó sentada una de las posiciones más firmes en la interpretación histórica apoyada en soberbias biografías como la de Cromwell, tal vez su obra maestra en opinión de Taine, la de Sterling y la de Federico el Grande, en su libro El culto de los héroes y lo heroico en la historia, mejor conocida por Los Héroes, nos legó una de las caracterizaciones más perfectas de la acción de los grandes hombres en la historia. Si su encuadramiento puede ampliarse, y está sujeto a modificaciones que cada época requiere, la tipificación que él hace de los causantes de las grandes revoluciones culturales en la humanidad es perfecta. En los arquetipos que él ejemplifica materializándolos, se va a encontrar no a un hombre incompleto, parcial o limitado, sino al hombre entero, a aquel que revela una selección espiritual indispensable para el progreso.

En la historia desde sus expresiones más antiguas, la leyenda y el mito en las que se recoge en forma muy primaria la intuición de la existencia individual como esquema y cuadro temporal del transcurrir histórico, muéstrase, sin embargo, una liga entre los intereses individuales y los colectivos. Al hombre o grupo de hombres que percibieron las características de su comunidad o de su grupo, fue más fácil personificar esos caracteres en un individuo que en una comunidad inasible. Caracterizar a una colectividad con una serie de valores, de actitudes, de acciones frente a otras comunidades, fue más difícil que señalar las características de un personaje. De esta suerte pasaron los atributos de la comunidad a un arquetipo, quedaron reducidas a un mero acontecer personal, a la vida de un hombre más precisa, más determinable en el tiempo a través de su nacimiento o aparición y muerte o desaparición. El acaecer colectivo, el desarrollo histórico del grupo quedó así adscrito a la existencia personal y al suceder esto surgió el héroe, que no es otra cosa que la corporalización de una serie de características colectivas. Como las circunstancias que rodean a esos hombres o sus formas de actuación son diversas, los hombres son también de diferente tipo, y así los relatos biográficos partiendo del mito y la leyenda se referirán a los hombres fundadores de una nación o colectividad, a los organizadores o legisladores y a los realizadores de hechos valerosos y caritativos.

Estos arquetipos que tratan de resolver los problemas en torno del origen y creación del grupo, de su procedencia, de su preservación y defensa, de su organización, de su adelanto político y cultural, de sus costumbres y en suma de todos sus ideales, se jerarquizan y algunos desaparecen para dar lugar a otros. Cada época creará los suyos y así será el dios, el profeta, el guerrero, el sacerdote, y el santo, el estadista, el científico y el filósofo, el atleta, el artista, quienes representen como arquetipos los ideales de una comunidad.

Durante mucho tiempo, tal vez hasta el siglo iv a.c., en el periodo helenístico, a este tipo biográfico añadióse aquel que coloca al hombre en su realidad carnal, en el primer plano de la reflexión, tanto de la filosófica como de la histórica. Fueron Plutarco y Suetonio quienes sin escapar todavía de los viejos moldes, se interesaron por las personalidades significativas y por explicar en ellas sus motivaciones, concepción del mundo y de la vida, virtudes y defectos. Tanto más el hombre se separe del grupo, se distinga de los demás, y aparezca como una personalidad singular, mayor interés despertará en los biógrafos, quienes explicarán su peculiar conducta sometiéndola a profundas reflexiones no puramente históricas, y aun llegando a recrear con él un personaje idealizado, producto más de las cualidades artísticas del biógrafo que de la realidad.

Bajo estas dos concepciones la biografía se ha cultivado desde remotas épocas.

La biografía como género

La biografía como género dentro de las letras ha sido motivo de preocupación y discusiones. Algunos autores se preguntan si su naturaleza no ofrece tan sólo un problema puramente histórico, sino también ético y estético. Sin desconocer que es un género que pertenece a los dominios de Clío y que por tanto está sujeto a una serie de requerimientos históricos, se insiste en la necesidad que tienen sus expresiones de ser lo más perfectas posible. Justamente de aquí surge la dificultad de su cultivo y el que la afirmación de Carlyle de que “una vida bien escrita es tan rara como una vida bien empleada” sea cierta.

Quienes han cultivado el género con éxito como André Maurois señalan una serie de presupuestos o postulados que la biografía debe tener.[4]

En primer término consideran que esta disciplina tiene como finalidad esencial investigar vigorosa y ardientemente la verdad acerca de los personajes de quien se ocupa. Esta preocupación que constituye uno de los puntos más discutidos del trabajo histórico, no se realiza en su totalidad si consideramos que todo historiador nunca tiene del todo el espíritu libre, que vive dentro de una circunstancia que le lleva a interpretar siempre diferentemente los testimonios que se le ofrecen sobre su personaje. Éste, a la vez, puede serle simpático o antipático y estos sentimientos turban su espíritu y alteran su opinión. Las consideraciones amistosas y familiares impiden igualmente en ocasiones a los contemporáneos decir la verdad íntegra y les hacen colorear sólo con virtudes a sus héroes, de tal suerte que sus escritos que muestran una vida tan virtuosa hacen dudar si en realidad existieron estos seres. El valor de toda historia, escribió el Dr. Johnson, depende de su verdad: “Una historia es la pintura o bien de un individuo o de la naturaleza humana en general. Si es falsa no es la pintura de nadie”.[5]

La tendencia a excusar las faltas humanas es un vicio tan generalizado y que daña tan profundamente el valor de las biografías, que Carlyle ha escrito al hablar de Mahoma un párrafo de gran valor, que se puede aplicar a todos los hombres: “Preguntamos: ¿Qué son faltas? ¿Qué son los detalles exteriores de una vida si pasamos por alto los secretos remordimientos que la corroen, las luchas sangrientas que tiene que librar consigo misma, luchas con frecuencia frustradas, siempre renovadas y jamás fenecidas? ¿No está en el hombre dirigir sus pasos? De todos los actos del hombre, ¿no es acaso el arrepentimiento el de los más divinos? El mayor pecado de los pecados sería no tener que acusarse de ninguno; eso es muerte; un corazón tan consciente, tan sumamente delicado, está divorciado de toda sinceridad, de toda humildad, de toda realidad: está muerto, está puro, es verdad, pero seco como las arenas del desierto”.[6]

Whitman a su vez, temeroso de ese hecho que desfigura a los personajes, daba a su amigo Traubel la recomendación siguiente: “Un día escribirás sobre mí; cuida de escribir honestamente. Hagas lo que hagas no me embellezcas. Señala mis blasfemias, mis perjurios y vicios”, y agregaba: “He detestado tanto la biografía en literatura porque no es verídica. Ved nuestras figuras nacionales cómo son solapadas por mentirosos que colocan un pequeño toque suplementario aquí, otro allá, otro más aún y luego otro de nuevo, hasta que el hombre verdadero aparece irreconocible”.

Por esta razón, André Maurois, en quien nos apoyamos en esta parte, afirma que “el biógrafo que cree embellecer el trabajo de la naturaleza, corrigiendo lo ridículo de los grandes hombres, omitiendo una carta de amor escrita en un momento de debilidad, negando un cambio de posición de ideas, mutila, ensucia y disminuye a su héroe y sólo es más peligroso aquel que olvida o descuida los elementos de belleza y de grandeza moral de su personaje”.[7]

Se afirma también que el biógrafo debe tener un cuidado exagerado para descubrir la complejidad del hombre. La gran biografía penetró a través de las posibilidades que su tiempo le deparó en el microcosmos humano; trató de encontrar en él los móviles más íntimos de su conducta y aún, con Tácito, percibió la movilidad de la conducta humana, producida por una transformación espiritual y física y aun por las dualidades que ya Platón sugería conducían al hombre. Mas los modernos métodos de introspección, de penetración al subconsciente, y también la mayor libertad que existe para detallar una vida, permiten en nuestros días aproximaciones valiosas aun cuando no siempre justas, pues algunas de ellas desfiguran con sus métodos a los personajes como se observa en el libro de Binet Sanglé. Por su parte la novela, a partir de Proust, significa un modelo para penetrar en el ser eternamente cambiante de un hombre. Las acciones por pequeñas que parezcan y las manifestaciones de voluntad de un ser aun cuando débiles, permiten conocer mejor la multiplicidad viviente en el interior de un alma. La idea de una personalidad en bloque, inmóvil, choca contra la sucesión de estados de ánimo y de sentimientos que caracteriza a un auténtico ser. El hombre en su desarrollo llega en ocasiones a observar ese cambio y es él quien decide de todos sus estados y sentimientos, los que le parecen mejores y con los que puede vivir, contrariando a menudo con rigor y fortaleza los que no desea.

Se aspira también a que la biografía mantenga un sano equilibrio entre la verdad que debe transmitir y la belleza que conforma esa verdad. La biografía como obra histórica goza sobre la obra de pura ficción de una gran ventaja. En aquélla se conoce a la perfección el desarrollo humano del personaje y sólo requiere de la emoción estética que lo configure y presente. La realidad de sus actos no impide se les exponga artísticamente, adecuando las múltiples formas de expresión con que el escritor cuenta en su labor con lo cual se hace posible la sentencia de Bacon: Ars est homo additus naturae.

Para que esta dualidad pueda cumplirse, el biógrafo debe escoger de entre todos los personajes aquel que se preste mejor a sus facultades de recreación. No es necesario, como opinaba Sidney Lee, que el biografiado tenga una cierta grandeza, pues toda vida humana por obscura que sea es importante si se penetra en ella al fondo y se llega a esclarecer el porqué de esa obscuridad. Aun cuando señores de la biografía como Carlyle y Marcel Schwob consideran esta posición como correcta, el historiador biógrafo no puede siempre contar con los testimonios que le permitan hacer de un desconocido totalmente, una obra ni siquiera medianamente útil. Un novelista sí puede intentarlo. La acción que un hombre ejerce en su medio, su papel dentro de la sociedad, proporcionan no al desconocido sino a un personaje, mayores posibilidades de ser estudiado.

Una vez elegido éste, algunos autores consideran conviene presentar el desarrollo de su vida en el orden normal en que ocurrió con el fin de poder mostrar la evolución espiritual del sujeto. La literatura moderna que nos ofrece tantas perspectivas tentadoras no choca con esta recomendación, si el biógrafo, inteligentemente, sitúa a su personaje y explica los cambios, las mutaciones vitales que en él se dieron. Por otra parte, los acontecimientos históricos deben ser sólo de fondo, estar subordinados al héroe central cuyo desarrollo sentimental y espiritual debe ocupar el primer plano. La selección de los acontecimientos, y de los testimonios realizados con perfección, estéticamente, de tal suerte que no aplasten al sujeto, sino que le permitan sobresalir de entre las cosas esenciales, es igualmente recomendable. Como obra de arte, la biografía debe contar, como la pintura, con un equilibrio de valores, con el fin de que resalten en ella los caracteres y rasgos distintivos, no importa que ellos puedan parecer triviales, si en la caracterización del individuo cuentan. El examen de pequeños testimonios puede en ocasiones dar la pista para entender la auténtica personalidad de un individuo, pero esa selección debe realizarse cuidadosa e inteligentemente. Si se recomienda el ordenamiento normal de los acontecimientos, esto no significa que las biografías tengan que adquirir el tono de los discursos oficiales en los que ofrece una serie cronológica de acciones que se inician con el nacimiento y terminan en medio de ditirambos con la muerte, sino que ellas nos permitan dentro de un aliento poético encontrar una exposición del desarrollo espiritual y emocional de un hombre, del ejercicio de sus virtudes y la comisión de sus vicios, para que de su conocimiento podamos obtener una idea clara de la elección moral hecha por el mismo, de su esfuerzo o de su incapacidad para dominar su compleja y movible naturaleza.

Por otra parte, el historiador encuentra a menudo que los testimonios no le permiten hacer una reconstrucción completa de sus personajes. Muchos de éstos yacen sepultados por visiones incompletas, deformadas y aun de mala fe. Algunos testimonios de los propios biografiados muestran lagunas, olvidos u ocultamientos voluntarios, duplicidades. La ausencia de diarios, cartas, memorias, no permiten acercarse suficientemente a ellos. En ocasiones algunos de estos elementos son totalmente engañosos. La memoria, la autobiografía, salvo por excepción, sólo dan cuenta de aquello que interesa demostrar, son más bien una defensa que una confesión. Si ejemplificamos podemos cerciorarnos de ello. Este género, entre nosotros, es escaso y de valor muy desigual. La experiencia realizada recientemente por una editorial revela cómo, hasta los veinte años, los jóvenes dicen todas las barbaridades hechas y aún se inventan algunas que están muy lejos de haber realizado; pero después de los cincuenta, los pecados tienden a ocultarse y a justificarse, y sólo muy pocos tienen el coraje suficiente para desnudarse en público. En fin, si glosamos, podemos decir que la biografía es en última esencia la vida de un alma y que la historia, su circunstancia, su ambiente, debe ser el fondo que explique y que sirva de fondo al modelo. La Historia tiene finalidades más amplias que la pura biografía, pues ésta sólo se ocupa de lo individual en tanto que aquélla de lo general, pero aun así los hechos que la explican deben ser presentados con arte, pues si no lo son, como afirma Strachey, “resultan puras compilaciones y éstas que sin duda alguna son útiles, por sí solas no son la historia”.[8]

Finalmente, encontrados los medios, dispuesto el método y afinada la sensibilidad, el biógrafo, dice Maurois, puede exponiendo, no imponiendo, relatar un desarrollo espiritual y una conducta movida complejamente, intentar responder a una necesidad secreta de su propia naturaleza, encontrar en la biografía que escribe un medio personal de expresión de sí mismo, por semejanza o diferencia con el biografiado, pero sin incurrir en el error de convertir a la biografía que escribe en una autobiografía disfrazada. Se trata de confrontar unos sentimientos ajenos con los nuestros y de acercarse, para describirlo mejor, a un estado de espíritu análogo al nuestro. Si el biógrafo es incapaz de tener estados de ánimo, deseos y desfallecimientos semejantes a sus personajes no podrá en plenitud comprenderlos ni escribir una pasable semblanza. Así como el lector que encuentra en las obras que lee, ciertos caracteres y sentimientos que le identifican en ocasiones con el héroe, de la misma manera el biógrafo debe realizar este esfuerzo. Finalmente la biografía representa un género que más que ningún otro toca la moral. La realidad de los hechos, la certeza que producen las acciones realizadas por un hombre superior, ejerce una gran influencia en los lectores. Las acciones malas o buenas de los grandes hombres, a más de influir dividen a los lectores y en ciertos niveles pueden causar daño. El biógrafo, sin descuidar aportar la verdad entera, que conlleva señalar los actos positivos o reprobables de un individuo, debe explicar el porqué de los mismos y subrayar la grandeza de la lucha espiritual que en el alma de todos se efectúa. El biógrafo no debe realizar una obra moralizadora, sino auténtica, que nos acerque a la cabal comprensión. Si no es así caería en el campo de la ética pura y no en el de la estética ni en el de la historia.